「食べたい気持ちを抑えられない」「つい間食してしまう」のように、食欲が止まらず悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

食欲はストレスや睡眠不足、ホルモンバランスなど、さまざまな要因で左右されます。

無理な我慢はかえってリバウンドを招くこともあるため、まずは食欲を抑える方法や食べたくなる原因を知り、正しく対応することが重要です。

本記事では、食欲を抑える具体的な方法や食べ過ぎを引き起こす原因、注意すべきリスクについて詳しく解説します。

※この記事は、消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信する情報を基に、作成しています。

※「総額表示」の義務付けに則り、税込価格にてご紹介しています。

※本記事で紹介している医薬品(GLP-1受容体作動薬など)を用いたメディカルダイエット(食欲抑制や体重管理を目的とする場合)は、多くの場合、保険適用外の自由診療となります。

※自由診療(適応外使用)の場合、国の『医薬品副作用被害救済制度』の対象とならない可能性があります。

| ONE CLINIC 恵比寿のGLP-1ダイエット | |

| 治療薬 | マンジャロ 2.5mg マンジャロ 5mg マンジャロ 7.5mg マンジャロ 10mg オゼンピック 2.0mg リベルサス3mg リベルサス7mg リベルサス14mg |

| 価格 | GLP-1の料金を見る |

| 解約について | 定期便はいつでも解約可能 定期便の解約手数料なし |

| 診察方法 | オンライン診療 詳細を見る |

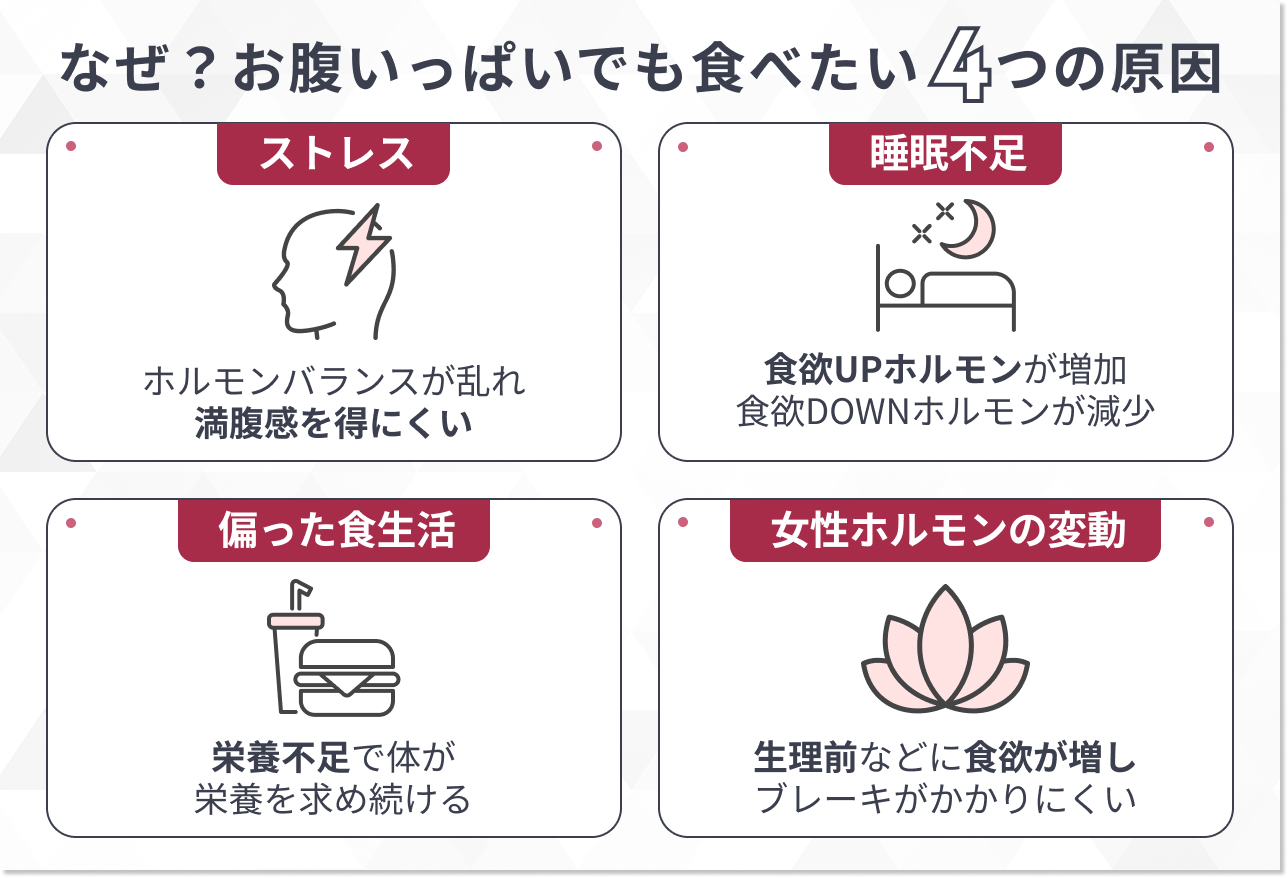

お腹がいっぱいなのに食欲が止まらない4つの原因

ストレスによるホルモンバランスの乱れ

お腹がいっぱいでも食欲が止まらない原因の一つに、ストレスが関係しています。

ストレスを感じると、体は身を守るために「コルチゾール」というホルモンを出します。

このホルモンは、一時的に体を活動モード(緊張状態)にして、すぐにエネルギーを使えるようにします。このとき、消化などは後回しになりがちです。

しかし、ストレスが長く続くとコルチゾールが出すぎてしまい、体全体のホルモンバランスが乱れてしまいます。

また、ストレスは脳の働きにも影響を与えます。

気分を安定させ、食欲にも関わる脳内物質(例えばセロトニンなど)のバランスが崩れることで、満腹感を感じにくくなったり、食欲がコントロールしにくくなったりすることがあります。

その結果、特に甘いものや脂っこいものを過剰に食べたくなってしまうのです。

睡眠不足

お腹いっぱいでも食欲が止まらない原因の一つは、睡眠不足によるホルモンバランスの乱れです。

睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌が増え、反対に食欲を抑える「レプチン」の分泌が減少します。

その結果、満腹感を得にくくなり、過食につながりやすくなります。

スタンフォード大学の研究*では、睡眠時間が5時間の人は8時間の人に比べて、グレリンが14.9%増加し、レプチンが15.5%減少したことが報告されています。

研究結果は、参加者の性別、BMI、食事・運動習慣に関係なく一貫していたことが特徴です。

したがって、食欲をコントロールするためには十分な睡眠が必要だといえます。

*参考:Stanford study links obesity to hormonal changes from lack of sleep|Stanford MEDICINE

偏った食生活

偏った食生活は、お腹がいっぱいでも食欲が止まらない原因の一つです。

ファストフードやコンビニ弁当、インスタント食品が中心の食事は、カロリーは高くても体に必要なビタミンやミネラル、タンパク質などが不足しがちです。

特定の栄養素*が慢性的に不足すると、体は必要な栄養素を補おうとして食欲が不安定になったり、食べたくて仕方がない状態が生じたりすることがあります。

これを「隠れた飢餓」と呼ぶこともあります。

結果として、カロリー摂取は十分でも満足感が得られにくく、食欲が過剰に刺激される可能性があります。

*例:タンパク質、食物繊維、必須脂肪酸、ビタミン、ミネラルなど

女性ホルモンの変動

お腹がいっぱいでも食欲が止まらないのは、生理周期に伴う女性ホルモンの変動が関係しています。

特に生理前は、妊娠に備えて栄養を蓄えようとするホルモン「プロゲステロン」が増えるため、脂肪や糖分を欲しやすくなります。

一方で、食欲を抑える働きのあるエストロゲンや、気分を安定させるセロトニンは減少します。

その結果、イライラしやすくなり、食欲にブレーキがかかりにくくなることで、満腹でも甘いものを求めてしまうのです。

今日からできる!食欲をコントロールする食事術と生活習慣

食欲を抑えるためには、根本的な原因を知るだけでなく、日々の食事や生活習慣を見直すことが大切です。

以下では、今日から実践できる食事の摂り方と生活リズムの整え方を具体的に紹介します。

無理な我慢をせず、健康的に食欲と向き合うヒントを見つけましょう。

【食事編】食欲を抑える食事方法

食事方法を工夫することで、自然と食欲を抑えられます。

食欲を抑える食事方法として、以下の4点を押さえておきましょう。

以下では、日常生活に取り入れやすい具体的な食事法を紹介します。

食物繊維を摂取する

食欲を抑える方法として、食物繊維を豊富に摂ることは効果的です。

野菜や果物、全粒穀物などに含まれる食物繊維は、消化されずに大腸まで届き、腸内細菌のエサになります。

腸内細菌が食物繊維を分解する過程で生まれるのが「短鎖脂肪酸」です。

短鎖脂肪酸は、食欲を抑えるホルモンGLP-1やPYYの分泌を促し、脳に作用して満腹感をもたらします。

こうして、自然な形で過剰な食欲を抑えることができるのです。

ゆっくりよく噛んで食べる

食欲を抑えるには、一口ずつよく噛んでゆっくり食べることが効果的です。

脳の満腹中枢が働き、満腹感を感じるまでには、食事を始めてから約15〜20分*かかります。

満腹を感じるまでに時間差があるため、早食いをすると脳が満腹を認識する前に食べ過ぎてしまう原因になります。

しかし、ゆっくりよく噛めば、食事時間が自然と長くなり、脳が満腹を感じやすくなるだけでなく、食欲を抑える脳内物質の分泌も促されます。

具体的には一口30回を目安に時間をかけて食べることが、食べ過ぎ防止につながります。

食事回数を細かく分ける

食事回数を1日5〜6回に分ける方法は、過剰な食欲を抑えるのに効果的です。

POINT

小分け食事の3つのコツ

- 1回の量を減らし、合計カロリーは1日分で調整する

- 間食には血糖値が上がりにくい食材を選ぶ(ナッツ・卵・乳製品など)

- 3時間おきを目安に食事すると血糖値を安定させやすい

食事の間隔が長く空くと血糖値が急激に下がり、強い空腹感から次の食事で食べ過ぎてしまう原因になります。

1日の総摂取カロリーを変えずに小分けで食事を摂ることで、血糖値の変動を緩やかに保つことが可能です。

血糖値が安定すれば、空腹感が抑えられ、一度に食べる量を自然にコントロールできます。

酸っぱいものを食べる

食欲を抑える方法として、酸っぱいものを取り入れることは、特に甘いものへの欲求を抑えるのに役立つ場合があります。

甘いものへの渇望が強い時に、梅干しや柑橘類などの酸味のある食品を摂ることで、味覚がリフレッシュされ、甘いものへの欲求が和らぐことがあります。

POINT

甘いもの欲をリセットできるおすすめの酸っぱいもの

- 梅干し

- レモン・グレープフルーツなどの柑橘類

- 黒酢・りんご酢・穀物酢

- ピクルスや酢の物

なかでもお酢に含まれる酢酸には、食後の血糖値の急上昇を抑える作用があります。

血糖値が安定すると空腹感を感じにくくなり、間食を減らすことにもつながります。

【生活習慣編】食欲を抑えるための生活習慣のポイント

食欲をコントロールするには、食事だけでなく生活リズムの整え方も重要です。

具体的な生活習慣のポイントは、以下のとおりです。

以下では、日常生活の中で無理なく実践できる食欲コントロールのポイントを紹介します。

質の良い睡眠をとる

質の良い睡眠は、食欲をコントロールするうえで欠かせない生活習慣です。

睡眠不足になると、食欲を増進させるホルモンであるグレリンの分泌が増え、反対に食欲を抑えるレプチンが減少します。

ホルモンバランスが乱れることで、満腹を感じにくくなり、過剰な食欲を引き起こします。

シカゴ大学の研究*では、睡眠時間を4時間に制限しただけで、グレリンが28%増加し、レプチンが18%減少したと報告されています。

したがって、食欲を安定させるためには、7時間前後の睡眠を確保し、睡眠の質を高めることが大切です。

*参考:Sleep loss boosts appetite, may encourage weight gain|UChicago Medicine

運動する習慣を取り入れる

食欲を抑えるには、運動習慣を取り入れることが推奨されています。

運動は、食欲を増進させるホルモンのグレリンの血中濃度を一時的に下げる一方で、満腹感をもたらすGLP-1などの食欲抑制ホルモンの分泌を促します。

特にウォーキングなどの有酸素運動や、筋トレなどの無酸素運動が効果的です。

運動を続けることでホルモンバランスが整い、食欲が安定しやすくなり、結果的に食欲のコントロールにつながります。

ストレスを溜め込まないようにする

食欲をコントロールするためには、ストレスを溜め込まないことが大切です。

慢性的なストレスは、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を増やし、食欲を高めます。

コルチゾールの影響で、糖分や脂肪分の多い高カロリーな食べ物を無性に食べたくなる傾向が強まります。

ストレスによる食欲を防ぐには、食事以外の方法でストレスを解消することが効果的です。

深呼吸や軽い運動、趣味の時間を持つなど、自分に合ったリフレッシュ方法を取り入れることで、心身をリラックスさせ、過食を防ぎやすくなります。

腸内環境を整える

食欲を抑えるには、腸内環境を整えることが効果的です。

腸内環境は食欲と密接に関係しており、腸内細菌が食物繊維を分解してつくる短鎖脂肪酸が重要な役割を担っています。

短鎖脂肪酸は、食欲を抑えるホルモンであるGLP-1やPYYの分泌を促し、脳に満腹感を伝えて過食を防ぎます。

ヨーグルトや納豆などの発酵食品で善玉菌を補い、野菜や海藻類から善玉菌のエサとなる食物繊維を積極的に摂ることが、腸内フローラを整えて自然な食欲コントロールにつながります。

どうしても食べたい時の食欲リセット術3選

我慢しても食べたい気持ちがおさまらないときは、無理に抑え込もうとするより、上手にリセットすることが大切です。

食欲は生理的な反応でもあるため、完全に消すことはできませんが、工夫次第で落ち着かせることは可能です。

以下では、どうしても食べたくなったときに試したい食欲リセット術を3つ紹介します。

ガムを噛む

ガムを噛むことで生じる咀嚼運動は、脳の満腹中枢を刺激し、食欲を抑える働きがあります。

特に食事前にガムを噛むと、満腹感を感じやすくなり、食事の量を自然に減らせるほか、食後の満足感も得やすくなります。

また、空腹時にシュガーレスガムを噛むことで、高カロリーな間食を防ぐ効果も期待できます。

手軽に実践できる方法として、ガムを取り入れることで衝動的な食欲をコントロールし、健康的な食生活を維持しやすくなります。

食欲を抑えるツボを押してみる

どうしても食べたい時には、食欲を抑えるツボを押す方法も効果的です。

東洋医学の一環として、耳にある特定のツボ(例:「神門」「胃点」「飢点」)を刺激することが、食欲の調整に用いられることがあります。

食事の前にこれらの部位を指で優しく刺激することで、気分転換になったり過剰な食欲が和らいだりすると感じる人もいます。

ただし、これらの効果やメカニズムについては現代医学における科学的な検証は十分ではありません。

ヘルシーなおやつを食べる

どうしても食べたい時には、ヘルシーなおやつを少量食べましょう。

空腹を我慢しすぎると血糖値が大きく下がり、次の食事でドカ食いをしてしまったり、血糖値の乱高下を招いて脂肪を溜め込みやすくなります。

血糖値の上昇が緩やかなナッツやヨーグルト、フルーツなどを間食に取り入れると、強い空腹感を防ぎ、食欲を安定させることが可能です。

1日の総カロリーを意識しながら、数時間おきに栄養価の高いおやつを摂ることで、無理なく食欲をコントロールしやすくなります。

この食欲の放置は危険?食べ過ぎが招く4つのリスク

食欲が止まらない状態を放置すると、体重の増加だけでなく、健康リスクを引き起こすおそれがあります。

以下では、食べ過ぎが招く4つの代表的なリスクについて詳しく解説します。

肥満・メタボリックシンドローム

食べ過ぎによる過剰なエネルギー摂取は、肥満やメタボリックシンドロームの原因です。

消費されなかったエネルギーは体脂肪として蓄積され、特に胃や腸の周りに付く内臓脂肪が増加します。

内臓脂肪が過剰に蓄積すると、高血圧や高血糖、脂質異常など、複数のリスクを引き起こします。

これらが重なった状態がメタボリックシンドロームです。

メタボリックシンドロームは動脈硬化を急速に進行させ、心筋梗塞や脳梗塞など、命に関わる重大な病気のリスクを高めます。

脂質異常症

食べ過ぎは、血液中の脂質バランスを崩し、脂質異常症を引き起こす主な要因です。

脂質異常症とは、血液中のLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が基準値を超えた状態を指します。

脂肪分の多い食事はLDLコレステロールを直接増やし、ご飯やお菓子など糖質の過剰摂取は、消費しきれなかった糖が肝臓で中性脂肪に変わることで、中性脂肪値を上昇させます。

自覚症状がないまま動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めるため、日頃から食生活を見直すことが大切です。

逆流性食道炎

食べ過ぎは、胃酸が食道へ逆流して炎症を起こす逆流性食道炎を引き起こす要因です。

胃に大量の食べ物が入ると内圧が上がり、胃酸が食道に逆流しやすくなるため、胸やけや酸っぱいものがこみ上げるなどの症状が現れます。

特に、食後すぐに横になると胃酸の逆流をさらに助長し、症状を悪化させる原因になります。

予防のためには、食後2〜3時間は横にならないようにしましょう。

症状が続く場合は、食道がんのリスクも考慮し、早めに医療機関を受診することが大切です。

摂食障害

食べ過ぎが制御できなくなると、食行動に異常をきたす心身の疾患群である摂食障害に発展するおそれがあります。

摂食障害は主に「神経性やせ症」「神経性過食症」「過食性障害」の3つに分類されます。

神経性やせ症は、極端な食事制限を特徴としますが、反動で過食に走るタイプもあります。

神経性過食症は、制御不能な「むちゃ食い」の後に嘔吐などの代償行動を繰り返す点が特徴です。

過食性障害は、代償行動を伴わないむちゃ食いを指します。

いずれも意志の問題ではなく、専門的な治療を要するため、必要に応じて病院で相談することが重要です。

【知識編】食欲を司るホルモンの仕組みを理解する

食欲は意志だけで抑えられるものではなく、体内で分泌される複数のホルモンによってコントロールされています。

食欲を高めるグレリンや満腹を伝えるレプチン、ストレス時に分泌されるコルチゾールなど、それぞれが複雑に作用し合い、食行動を左右しているのです。

以下では、これらのホルモンがどのように働き、食欲に影響を与えているのかをわかりやすく解説します。

レプチン

レプチンは、体に蓄えられた脂肪の量に応じて脂肪細胞から分泌されるホルモンです。

脳の満腹中枢に働きかけ、「もう十分食べた」と感じさせることで食べ過ぎを防ぎます。

また、食事をすると血糖値が上がり、それに反応してインスリンが分泌されます。*

このインスリンも脳に作用し、食後の満腹感をつくる働きを持っています。

ただし、肥満になるとレプチンの効きが悪くなる「レプチン抵抗性」という状態に陥りやすく、満腹感を感じにくくなります。

バランスの取れた食事と十分な睡眠を心掛け、ホルモンの働きを整えることが大切です。

参考:体重を一定に保つ分子機構と肥満 レプチンによる摂食制御とレプチン抵抗性|JSTAGE学術論文

グレリン

グレリンは、主に胃から分泌される空腹ホルモンで、食欲を強く増進させる働きがあります。*

胃が空になるとグレリンの分泌量が増え、脳の視床下部を刺激して食欲を高めます。

食事を摂ると分泌が減少し、自然に食欲が落ち着く仕組みです。

グレリンの作用は食欲を高めるだけでなく、体に脂肪を蓄積させて体重を増やす働きや、成長ホルモンの分泌を促す作用など多岐にわたります。

睡眠不足になるとグレリンの分泌が増えて食欲が強まりやすいため、規則正しい生活を心掛けることが大切です。

*参考:肥満の科学|日本医学会

コルチゾール

ストレスホルモンであるコルチゾールは、食欲を増進させ、過食を引き起こす原因の一つです。

人間の体はストレスを感じると、自分を守るためにコルチゾールを分泌します。

副腎皮質から分泌されたコルチゾールは、エネルギーを確保するために血糖値を上げる働きを持ちます。

さらに、慢性的なストレス状態は脳内の神経伝達物質(精神安定に関わるセロトニンなど)のバランスにも影響を与え、食欲のコントロールを乱す可能性があります。

結果として、甘いものや脂っこいものなど高カロリーな食品を求め、ストレス解消のために過食へとつながりやすくなります。

改善しない場合は、医療の力を頼る選択肢も

自己流のダイエットで効果が得られない場合は、医師の管理下で行うメディカルダイエットを検討するのも一つの方法です。

メディカルダイエットは、医師の診察にもとづき、医学的根拠のある薬剤治療と生活習慣の指導を組み合わせて行う減量法です。

なかでも「GLP-1受容体作動薬」は、脳の食欲中枢に働きかけて満腹感を持続させる作用があります。

空腹を無理に我慢するのではなく、自然に食事量を減らしやすくなるため、ストレスの少ない減量が期待できます。

何をしても食欲がコントロールできず、健康への影響が懸念される場合は医療機関に相談することも選択肢の一つです。

▼当院で処方している医療ダイエット薬一覧

| カテゴリー | 薬剤名 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| GLP-1受容体作動薬(注射薬) | マンジャロ(2.5mg〜10mg) | 24,046円〜72,710円 |

| オゼンピック(2.0mg) | 20,832円〜22,400円 | |

| GLP-1受容体作動薬(内服薬) | リベルサス(3mg〜14mg) | 7,344円〜25,650円 |

| SGLT2阻害薬 (内服薬) | ルセフィ(5.0mg) | 13,464円〜16,830円 |

| フォシーガ(10mg) | 13,936円〜17,420円 | |

| カナグル(100mg) | 11,112円〜13,890円 | |

| その他 (内服薬・漢方) | メトホルミン(500mg) | 4,688円〜5,860円 |

| 防風通聖散(60錠) | 5,632円〜7,040円 |

食欲を抑える方法に関するよくある質問

以下に、太りすぎて痩せ方が分からない際のよくある質問とその回答をまとめました。

運営クリニック:ワンクリニック恵比寿

当記事は、医療法人医革会が運営するワンクリニック恵比寿が管理・管轄をしています。

院長の木谷医師はこれまで年間述べ10,000名を超える患者を診察し、当院は27つ以上もの大学病院や総合病院などと医療連携を密に図ることで患者様への迅速かつ適切な医療サポートを実現しています。

当院では、特にマンジャロをはじめとしたGLP-1ダイエット専門の美容クリニックとして、ここ最近注目され始めているダイエット外来を検討されている全ての患者様に向けた、正確な情報発信に努めています。

また、院内で実施した当院受診患者343名へのアンケート調査や治療モニタリングを通じて、患者目線で必要になる独自の情報や分析結果をもとに情報発信や校閲を行っています。

ワンクリニック恵比寿

記事監修者

2016年に長崎大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院にて勤務。2021年には現ワンクリニック恵比寿を開院し、マンジャロやリベルサスなどの医療ダイエット領域にて多くの患者を診察しています。また一般社団法人日本肥満学会にも所属しながら患者の体重や健康、医療ダイエットに関する情報発信も自身のYoutubeチャンネルを通じて行っている。…続きを見る

| ワンクリニック恵比寿のマンジャロ料金一覧 | |||

|  |  |  |

| マンジャロ2.5mg | マンジャロ5.0mg | マンジャロ7.5mg | マンジャロ10.0mg |

| 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) |

| 定 価:¥24,046(税込) | 定 価:¥38,582(税込) | 定 価:¥57,090(税込) 定期便:¥56,519(税込) | 定 価:¥72,710(税込) 定期便:¥71,983(税込) |

| 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら |

※定期便はいつでも解約可能、定期便の解約手数料なし

その他のGLP-1ダイエット処方薬

| 医療薬名 | 回数 | 料金(税込) |

|---|---|---|

| オゼンピック 2.0mg | 1本 | 20,832円〜22,400円 |

| リベルサス 3mg | 30錠(30日) | 7,344円〜9,180円 |

| リベルサス 7mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| リベルサス 14mg | 30錠(30日) | 20,520円〜25,650円 |

| ルセフィ5.0mg | 30錠(30日) | 13,464円〜16,830円 |

| フォシーガ10mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| カナグル100mg | 30錠(30日) | 11,112円〜13,890円 |

| メトホルミン500mg | 60錠(30日) | 4,688円〜5,860円 |

| 防風通聖散 | 60錠(30日) | 5,632円〜7,040円 |

※診察料:1,480円

クリニック概要

| 医院名 | ワンクリニック恵比寿(ONE CLINIC) 登録番号:第6969163号、第6969164号 |

| 院長 | 木谷 貴博 |

| 診療ジャンル | マンジャロ含むGLP-1ダイエット/医療ダイエット/一般内科 |

| 所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-12-3-4F |

| 診療時間 | 平日:10:00~18:00 ※土日祝休み |

| 診察方法 | オンライン診療 |

| 電話番号 | 03-4400-2324 |

| 問い合わせ | support@oneclinic.jp ※記事に関するお問い合わせもこちらのメールアドレスよりご連絡ください。 |

当記事に関するご質問やコンテンツの誤りに関するご指摘は、お問い合わせフォームより受け付けております。

まとめ

食欲を抑えるには、食事・生活習慣・ホルモンバランスの3つを整えることが重要です。

無理な我慢ではなく、食べ方や生活リズムを工夫することで、自然に食欲をコントロールできます。

それでも改善が難しい場合は、医師の管理下で行うメディカルダイエットという選択肢もあります。

オンライン診療を活用すれば、自宅にいながら専門的なサポートを受けられ、健康的でリバウンドしにくい理想の体づくりを目指せます。

食欲が止まらないことや、ダイエットが上手くいかずお悩みの方は、メディカルダイエットも視野に入れてみてはいかがでしょうか。