「頑張ってダイエットしているのに、お腹の脂肪だけがなかなか落ちない…」

「昔履けていたズボンがきつくなった…」

頑固なぽっこりお腹に、悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

お腹の脂肪が落ちにくいのは、実は明確な原因があります。

この記事では、脂肪の種類やつく原因を科学的根拠から解説し、効果的な食事法や運動法、年代別の対策までを網羅的にご紹介します。

あなたに合った正しい方法で、スッキリしたお腹を目指しましょう。

※この記事は、消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信する情報を基に、作成しています。

※「総額表示」の義務付けに則り、税込価格にてご紹介しています。

※本記事で紹介している施術は保険が適用されず、自費診療です。

※自由診療(適応外使用)の場合、国の『医薬品副作用被害救済制度』の対象とならない可能性があります。

| ONE CLINIC 恵比寿のGLP-1ダイエット | |

| 治療薬 | マンジャロ 2.5mg マンジャロ 5mg マンジャロ 7.5mg マンジャロ 10mg オゼンピック 2.0mg リベルサス3mg リベルサス7mg リベルサス14mg |

| 価格 | 7,344~72,710円 GLP-1の料金を見る |

| 解約について | 定期便はいつでも解約可能 定期便の解約手数料なし |

| 診察方法 | オンライン診療 詳細を見る |

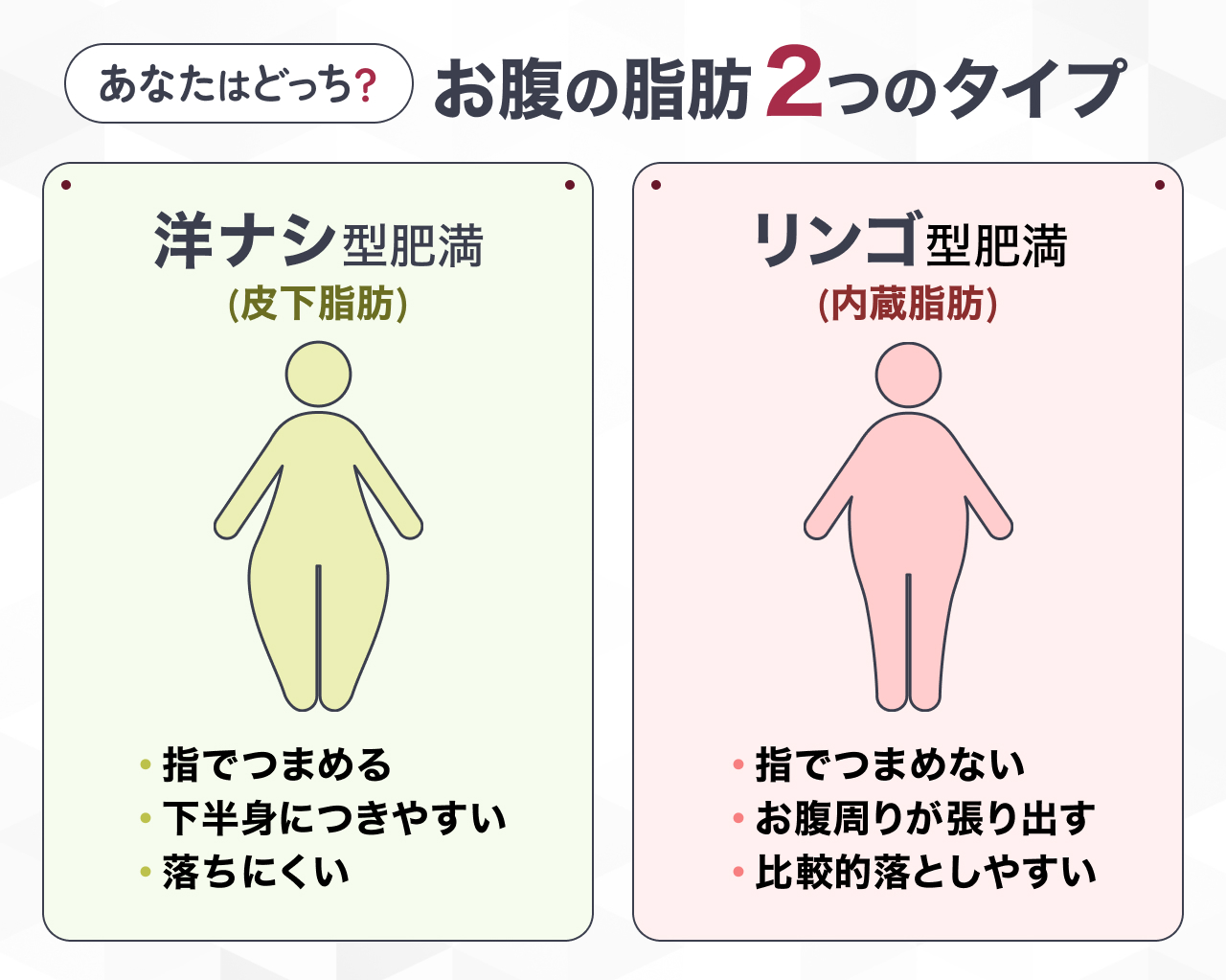

お腹の脂肪には2種類ある

一口にお腹の脂肪と言っても、実は皮下脂肪と内臓脂肪という性質の異なる2種類に分けられます。

脂肪の種類により、自分のぽっこりお腹がどちらのタイプなのかを正しく理解することが、効果的なダイエットの第一歩です。

それぞれの脂肪の特徴を知り、自分に合ったアプローチを見つけていきましょう。

皮下脂肪

皮下脂肪は、皮膚と筋肉の間に蓄積する脂肪で、指でぷにぷにとつまめるのが特徴です。

主にお尻や太もも、下腹部といった下半身に集中してつきやすく、シルエットから「洋ナシ型肥満」*と呼ばれます。

皮下脂肪は、外部の衝撃から体を守るクッションの役割や体温を維持する大切な働きを担っています。

特に女性は、女性ホルモンのエストロゲンの影響で、妊娠や出産に備えて皮下脂肪を蓄えやすい傾向があります。

内臓脂肪に比べて健康への直接的なリスクは低いとされますが、一度ついてしまうと燃焼されにくく、落とすのに時間がかかるのが難点です。

*参考:生活習慣病などの情報|厚生労働省

内臓脂肪

内臓脂肪は、胃や腸などの臓器の周り、腹筋の内側にある腹腔内に蓄積する脂肪です。

筋肉よりも内側につくため、お腹がぽっこりと張り出していても、皮下脂肪のように指で直接つまむことは困難です。

この体型は「りんご型肥満」*1と呼ばれ、男性に多く見られます。

内臓脂肪は、過剰にたまると高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクを著しく高める*2ことがわかっています。

腹囲が男性で85cm、女性で90cm*3を超えると要注意です。

しかし、皮下脂肪と比べてエネルギーとして燃焼されやすく、「つきやすく、減らしやすい」という特徴も持っています。

*1参考:生活習慣病などの情報|厚生労働省

*2参考:医療制度改革における生活習慣病対策の意義|厚生労働省

*3参考:メタボリックシンドロームの診断基準|厚生労働省

お腹の脂肪がなかなか落ちない6つの原因

お腹の脂肪が落ちない原因は、単純なカロリーオーバーだけでなく、日々の生活習慣に隠されているかもしれません。

睡眠不足やストレス、ホルモンバランスの乱れなど、意外な要因があなたのダイエットを妨げている可能性があります。

以下では、お腹の脂肪が落ちにくくなる6つの原因を詳しく解説します。

食生活の乱れ

お腹の脂肪がつく最大の原因は、摂取カロリーが消費カロリーを上回るオーバーカロリーの状態です。

体脂肪1kgを蓄積するには約7,200kcalのエネルギーが必要です。

たとえば、毎日ごはん1杯分(約240kcal)多く食べ続けると、1ヶ月で理論上1kgの脂肪が増えます。

とくに脂質の多い揚げ物や、糖質を多く含むお菓子やジュースの過剰摂取は、カロリーオーバーに直結しやすい食生活です。

また、朝食を抜いて夜にドカ食いするなどの不規則な食べ方は、血糖値を急激に変動させ、脂肪を溜め込みやすくするため注意が必要です。

運動不足

運動不足は、お腹の脂肪が落ちない原因の一つです。

体を動かさないと消費カロリーが減るだけでなく、基礎代謝が低下します。

筋肉は安静時でも脂肪の約3倍のカロリーを消費する*ため、筋肉が減ると痩せにくく太りやすい体質になってしまいます。

また、腹筋運動だけではお腹の脂肪は効率的に落ちません。

脂肪は全身から均等に燃焼されるため、ウォーキングなどの有酸素運動と、スクワットのような大きな筋肉を鍛える筋トレを組み合わせ、全身の消費カロリーを増やすことが重要です。

*参考:肥満と減量(理論編) 知っておきたい肥満と減量の基礎知識【理論3】減量に筋力トレーニングが必要な理由|横浜市スポーツ医科学センター

睡眠不足

睡眠不足は食欲をコントロールするホルモンバランスを乱し、脂肪蓄積の原因です。

睡眠が不足すると、食欲を増進させるホルモンのグレリンの分泌が増え、逆に満腹感を促し食欲を抑えるレプチンの分泌が減少します。

スタンフォード大学の研究では、5時間睡眠の人は8時間睡眠の人に比べ、グレリンが14.9%多く、レプチンが15.5%少ない*1という結果が出ています。

睡眠不足の影響で高カロリーな食事を欲しやすくなり、1日の摂取カロリーが平均で約270〜385kcal増加する*2という報告もあります。

*1参考:4時間と7時間睡眠、どっちが太る?眠りと肥満、その意外な関係の真実に迫る!|日経Gooday

*2参考:睡眠時間を増やすことで痩せられる可能性 摂取カロリーが減少 米研究|NewSphere

ストレス

慢性的なストレスは、お腹の脂肪が落ちにくい体質を作る直接的な原因となります。

ストレスを感じると、副腎皮質からコルチゾールというホルモンが分泌されます。

コルチゾールが長期間にわたって過剰になると、食欲を増進させ、高カロリーな食べ物を欲するように脳に働きかけます。

さらに、コルチゾールは血糖値を上昇させ、余った糖を脂肪として、特にお腹周りの内臓脂肪として蓄積しやすくする作用があるのです。

ある研究では、ストレス対処法を学んだ結果、コルチゾール値と腹部脂肪が共に減少したというデータも報告されています*。

*参考:Stress Reduction and Mindful Eating Curb Weight Gain Among Overweight Women|USFC

ホルモンバランスの乱れ

ホルモンバランスの乱れは、お腹の脂肪がつく大きな原因です。

エストロゲンには脂質代謝を促し、内臓脂肪の蓄積を抑える重要な働き*があります。

しかし、加齢による更年期だけでなく、不規則な生活や強いストレスによってもエストロゲンの分泌は減少し、ホルモンバランスが乱れます。

その結果、これまで抑制されていた内臓脂肪がつきやすくなり、お腹周りがぽっこりとした体型に変化しやすくなるのです。

基礎代謝も低下するため、以前と同じ生活でも太りやすくなります。

*参考:エストロゲンの脂質に対する生理作用と更年期以降の女性の脂質異常症に対する指導のポイント|第一三共エスファ株式会社

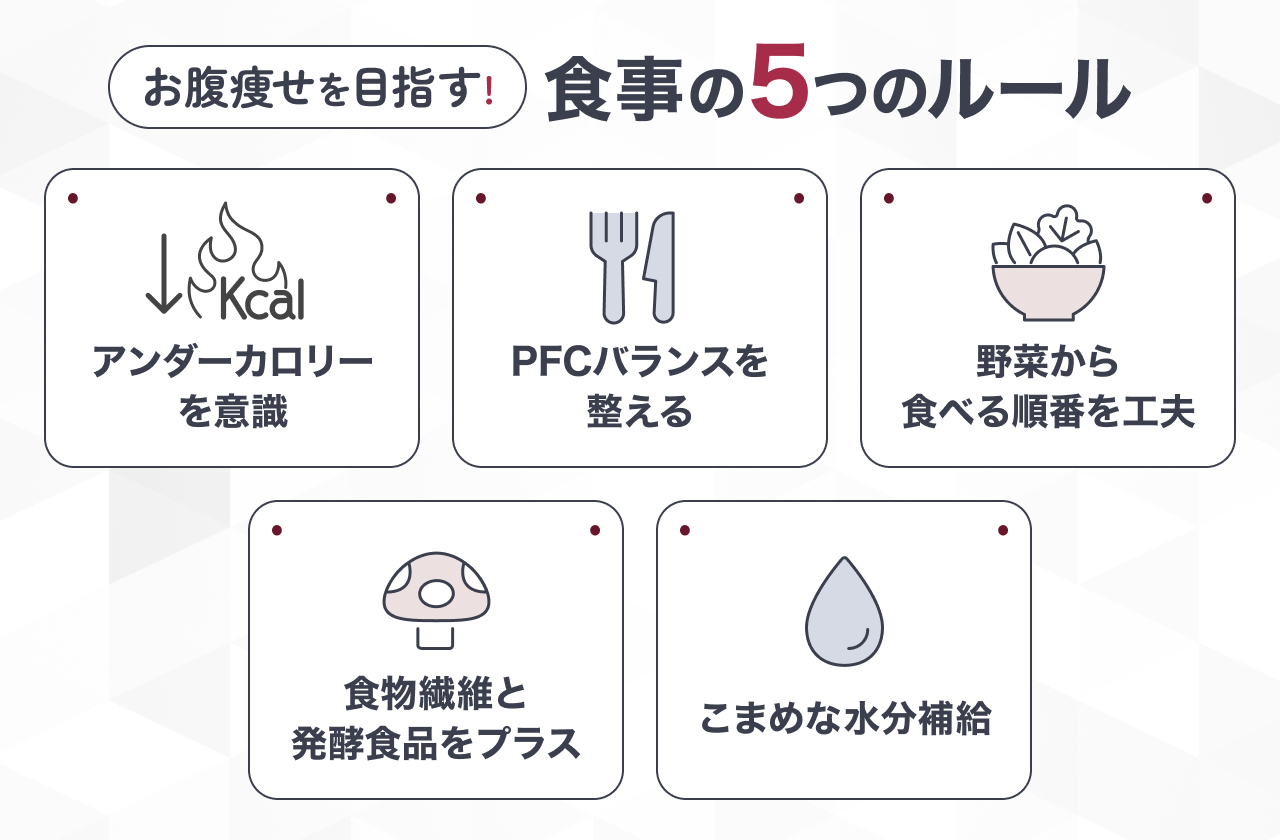

【食事法】お腹の脂肪を落とすためのルール

お腹の脂肪を効率的に落とすには、運動だけでなく日々の食事が重要です。

しかし、ただ闇雲に食事量を減らすだけでは、かえって痩せにくい体になってしまうこともあります。

以下では、科学的根拠に基づいた、お腹痩せを加速させる5つの食事ルールを詳しく解説します。

アンダーカロリーを意識する

お腹の脂肪を落とす最も基本的なルールは、摂取カロリーが消費カロリーを下回るアンダーカロリーの状態を維持することです。

体がエネルギー不足になると、蓄えられた脂肪を分解して使い始めるため、体脂肪が減少します。

まずは自身の年齢、性別、活動量から1日の総消費カロリーを把握しましょう。

その数値から1日あたり200〜500kcal程度少ないカロリーを目安に食事を調整するのが効果的です。

ただし、生命維持に必要な基礎代謝量を下回る極端な制限は避け、健康的に継続することが大切になります。

PFCバランスを整える

健康的に脂肪を落とすには、カロリー制限だけでなく、三大栄養素である「たんぱく質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)」の摂取比率を整えることが重要です。

厚生労働省は、総摂取カロリーに対し、たんぱく質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%*を理想としています。

たんぱく質は筋肉を維持し代謝の低下を防ぎ、脂質や炭水化物は活動のエネルギー源となります。

PFCバランスを意識することで、ただ体重を落とすのではなく、筋肉量を維持しながら脂肪を効率よく燃焼させ、リバウンドしにくい体を作れます。

食べる順番と時間を工夫する

食事の順番を工夫することは、お腹の脂肪を落とす上で効果的です。

特に、食事の最初に野菜やきのこ、海藻などの食物繊維が豊富なものから食べるベジファーストは、食後の血糖値の急激な上昇を抑えます。*1

血糖値の急上昇は、脂肪の蓄積を促すインスリンの過剰分泌につながるため、防ぐことが重要です。

理想的な順番は「①食物繊維(野菜・海藻・きのこ類)→②たんぱく質(肉・魚)→③炭水化物(ご飯・パン)」*2です。

また、一口30回を目安によく噛むことで満腹感が得られやすくなる上、食後のエネルギー消費量(代謝)が高まるという研究結果もあります。

*1参考:野菜から食べる「食べる順番」の効果|農畜産業振興機構の研究報告

*2参考:vol.92 毎日の食事の中には、炭水化物、たんぱく質、ビタミンなどさまざまな成分の食品があると思いますが、「この順番で食べると生活習慣病を予防できる」という順番はありますか?|オムロン

食物繊維と発酵食品を摂取する

お腹の脂肪を落とすには、食物繊維と発酵食品を積極的に摂り、腸内環境を整えることが科学的にも推奨されます。

食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、善玉菌はこれを分解して短鎖脂肪酸という物質を作ります。

短鎖脂肪酸には、脂肪の燃焼を促し、糖や脂肪の吸収を穏やかにする働きがあります。

また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品は、善玉菌そのものを腸に届け、腸内環境を直接的に改善することが可能です。

海藻類、きのこ類、大麦、納豆、キムチなどを日々の食事にバランス良く取り入れることが、痩せやすい体質づくりにつながります。

十分に水分補給する

お腹の脂肪を落とすためには、十分な水分補給を心がけましょう。

こまめに水を飲むことで血液の巡りが良くなり、全身の細胞へ栄養素や酸素が効率的に運ばれるため、基礎代謝が向上し脂肪が燃えやすくなります。

また、水分は体内の老廃物を尿として排出し、便通を促すデトックス効果も期待できます。

厚生労働省の「健康のため水を飲もう」推進運動では、成人が1日に摂取すべき水分量として1.2L*を推奨しています。

ただし、個人の活動量や体格により、適切な水分摂取量は1.2L~2.0L程度の幅があると考えられます。

一度に大量に飲むのではなく、コップ1杯程度の量を、起床時や運動前後、就寝前などに分けてこまめに飲むのが効果的です。

【運動法】お腹の脂肪を効率的に燃焼させる方法

お腹の脂肪を効率よく落とすには、食事改善に加えて運動の習慣が重要です。

有酸素運動・筋力トレーニング・ストレッチを組み合わせることで、脂肪燃焼と基礎代謝の維持が可能になります。

以下では、それぞれの運動法と効果的な取り入れ方を解説します。

筋力トレーニング

お腹の脂肪燃焼には、筋肉量を増やし基礎代謝を上げる筋力トレーニングが重要です。

筋肉は脂肪組織より多くのエネルギーを消費するため、筋トレで筋肉が増えると安静時の消費カロリー(基礎代謝)も向上し、脂肪が燃えやすい体質へと変わります。

筋力トレーニングを週2~3回、各種目10~15回を3セット程度から始め、筋トレ後に有酸素運動を行うと、脂肪燃焼効果が一層高まります

有酸素運動

有酸素運動は脂肪燃焼に最も効果的な方法で、20分以上継続する*1と糖質から脂質へエネルギー源が切り替わり効率が高まります。

理想は1回20~60分、週3回以上で、WHO(世界保健機関)も週150~300分*2を推奨しています。

朝食前や夕方が特に効果的で、ウォーキングや水泳など継続しやすい運動が最適です。

筋トレと組み合わせることで代謝を高め、脂肪燃焼効果をさらに引き出せます。

*1参考:健康一口メモ〜健康を保つための日々の運動方法〜|健康管理事業センター

*2参考:WHO身体活動・座位行動ガイドライン

ストレッチ

ストレッチ自体に直接的な脂肪燃焼効果はほとんど期待できません。

しかし、ダイエットを成功させるための重要な補助的役割を担います。

ストレッチは血行を促進し基礎代謝の向上を助けるほか、体の柔軟性を高めることで運動パフォーマンスを向上させ、怪我のリスクを減らします。

これにより、脂肪燃焼効果の高い筋トレや有酸素運動をより安全かつ効果的に行うことが可能になります。

運動前には体を動かしながら行う動的ストレッチを、運動後や就寝前にはゆっくり筋肉を伸ばす静的ストレッチを行うと、より効果的です。

【実践編】男女別!お腹の脂肪を落とす集中トレーニング3選

お腹の脂肪を効率的に落とすには、性別や体の特徴に合わせたトレーニングを行うことが重要です。

男女で筋肉量や体脂肪の蓄積パターンに違いがあるため、個人の体質や目標に応じたトレーニング種目を選ぶことで、より効果的に理想の体型に近づけます。

【女性向け】くびれを作り、ぽっこり下腹を解消するトレーニング

女性がくびれを作り、ぽっこり下腹を解消するには、脇腹、下腹部、体幹全体をバランス良く鍛える集中トレーニングが効果的です。

POINT

くびれを作り、ぽっこり下腹を解消するトレーニングの具体例

- レッグレイズ(下腹部)

脚を上下させる動作で、ぽっこりお腹の原因となる腹直筋下部を集中的に引き締めます。 - バイシクルクランチ(腹斜筋)

体をひねりながら脚を動かすことで、脇腹の腹斜筋を刺激し、女性らしいくびれを形成します。 - プランク(体幹全体)

姿勢をキープすることで、お腹周りのインナーマッスルを強化し、内臓を支え美しい姿勢の土台を作ります

3つの種目を組み合わせ、お腹周りの筋肉に多角的にアプローチすることで、効率的に理想のウエストラインを目指せます。

ただし、お腹の脂肪を効率的に落とすには、腹筋運動だけでなく、有酸素運動と食事管理を組み合わせた全体的なアプローチも忘れず行いましょう。

【男性向け】内臓脂肪を減らし、割れた腹筋を目指すトレーニング

男性が内臓脂肪を撃退し、割れた腹筋を手に入れるには、腹筋の上部、下部、側面を総合的に鍛える集中トレーニングが極めて有効です。

3つの種目を組み合わせることで、バランスの取れた立体的な腹筋が形成されます。

POINT

内臓脂肪を撃退し、割れた腹筋を目指すトレーニングの具体例

- クランチ(腹直筋上部)

上体を丸める動作で、シックスパックの上部をくっきりとさせる - ニートゥチェスト(腹直筋下部)

膝を胸に引きつける動きで、ぽっこりしがちな下腹部をシャープに引き締める - ロシアンツイスト(腹斜筋)

上半身をひねることで脇腹の腹斜筋を鍛え、ウエストラインを強化する

上記のような筋トレで基礎代謝を高め、有酸素運動と食事管理を併用することが内臓脂肪の減少につながります*1。

一般的に、男性では体脂肪率10%程度、女性では20%程度で腹筋が見えるようになりますが、個人差があります。

10%以下(男性)*2では、より明確に腹筋が現れます

*1参考:筋力トレーニングで内臓脂肪を減らす 1日20分の運動で効果|糖尿病ネットワーク

*2参考:腹筋が割れる体脂肪率は「何%」?シックスパックを作る条件|Sportsnavi

【年代別】お腹の脂肪を落とす基本

年齢を重ねるごとに体の代謝や筋肉量は変化し、お腹の脂肪の落ちやすさも異なります。

若い世代は生活習慣の見直しで十分ですが、40代以降はホルモンや筋力の変化に対応し、60代以上は無理なく継続できる方法を選ぶことが大切です。

以下では、年代別でお腹の脂肪を落とす基本を紹介します。

20代〜30代|太りにくい習慣を身につける

20代〜30代で太りやすくなるのは、年齢による基礎代謝の低下が原因ではありません。

2021年に発表された大規模な国際研究(世界29カ国6600人対象)により、人の総エネルギー消費量は20代から60歳頃までほぼ変化しない*ことが示されています。

つまり、20代〜30代でお腹に脂肪がつく主な原因は、摂取カロリーが消費カロリーを上回る食べ過ぎや、ライフスタイルの変化に伴う運動不足にあります。

20代〜30代の時期に、栄養バランスの取れた食事、日常生活での活動量を増やす意識、そして質の良い睡眠といった「太りにくい習慣」を身につけることが、将来の体型維持と健康にとって重要です。

*参考:「中年は若者より代謝が少ないので太る」は間違いの可能性、エネルギー消費は20代から60代までほとんど変化がないとの研究結果|Gigazine

40代〜50代|ホルモン変化と筋力低下に対応する

40代から50代にかけてお腹の脂肪がつきやすくなるのは、加齢による基礎代謝の低下と筋肉量の減少に加え、男女特有のホルモンバランスの変化が大きく影響します。

POINT

男女のホルモンバランスの変化

- 女性の場合

女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、脂質代謝の働きが低下し、内臓脂肪が蓄積しやすくなる - 男性の場合

加齢やストレスにより男性ホルモン(テストステロン)が減少すると、筋肉量が減り、体脂肪が増えやすくなる

ホルモンバランスの変化に対応するためには、低下した基礎代謝に合わせて食事を見直し、タンパク質を十分に摂取することが重要です。

また、筋肉量の維持・向上を目指し、スクワットなどの筋トレとウォーキングなどの有酸素運動を組み合わせることが、効率的な脂肪燃焼につながります。

60代以上|無理なく継続できる方法を選ぶ

60代以上がお腹の脂肪を落とすには、無理なく安全に継続できる方法を選ぶことが最も重要です。

最新の研究では、人のエネルギー消費量は60歳を過ぎてから低下傾向に入ります。*1

エネルギー消費量の変化は、加齢による筋肉量の減少(サルコペニア)や活動量の低下が主な原因*2です。

この状態で無理な食事制限を行うと、脂肪だけでなく貴重な筋肉まで失い、かえって代謝が落ちてしまいます。

そのため、ウォーキングなどの有酸素運動で脂肪燃焼を促しつつ、自重で行える程度の軽い筋力トレーニングを組み合わせて筋肉量を維持することが大切です。

安全に長く続けられる方法で、健康的に脂肪を減らしましょう。

*1参考:「中年は若者より代謝が少ないので太る」は間違いの可能性、エネルギー消費は20代から60代までほとんど変化がないとの研究結果|Gigazine

*2参考:サルコペニア(筋肉減少症)|大正製薬

自力でのダイエットで限界を感じたときにはメディカルダイエットがおすすめ

自力でのダイエットに限界を感じた際、医師の管理下で行う「メディカルダイエット」が有効な選択肢となります。

肥満は見た目だけでなく、糖尿病や高血圧などの健康障害を引き起こす可能性があり、医学的なアプローチが重要です。

メディカルダイエットでは、科学的根拠に基づき、内服薬や注射、医療機器を用いて健康的に体重を管理します。

POINT

主なメディカルダイエットの治療法と効果

- GLP-1受容体作動薬(リベルサス等): 食欲を抑制し、満腹感を持続させる効果が期待できる

- SGLT2阻害薬(フォシーガ等): 余分な糖を尿として排出することで、カロリーカットを助ける効果が期待できる

- 脂肪吸収抑制剤(オルリファスト等): 食事による脂肪の吸収を抑える効果が期待できる

これらの治療は、医師の指導のもと行われ、リバウンドしにくい体質改善をサポートします。

お腹の脂肪を落とす方法に関するよくある質問

以下に、お腹の脂肪を落とす方法についてよくある質問とその回答をまとめました。

運営クリニック:ワンクリニック恵比寿

当記事は、医療法人医革会が運営するワンクリニック恵比寿が管理・管轄をしています。

院長の木谷医師はこれまで年間述べ10,000名を超える患者を診察し、当院は27つ以上もの大学病院や総合病院などと医療連携を密に図ることで患者様への迅速かつ適切な医療サポートを実現しています。

当院では、特にマンジャロをはじめとしたGLP-1ダイエット専門の美容クリニックとして、ここ最近注目され始めているダイエット外来を検討されている全ての患者様に向けた、正確な情報発信に努めています。

また、院内で実施した当院受診患者343名へのアンケート調査や治療モニタリングを通じて、患者目線で必要になる独自の情報や分析結果をもとに情報発信や校閲を行っています。

ワンクリニック恵比寿

記事監修者

2016年に長崎大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院にて勤務。2021年には現ワンクリニック恵比寿を開院し、マンジャロやリベルサスなどの医療ダイエット領域にて多くの患者を診察しています。また一般社団法人日本肥満学会にも所属しながら患者の体重や健康、医療ダイエットに関する情報発信も自身のYoutubeチャンネルを通じて行っている。…続きを見る

| ワンクリニック恵比寿のマンジャロ料金一覧 | |||

|  |  |  |

| マンジャロ2.5mg | マンジャロ5.0mg | マンジャロ7.5mg | マンジャロ10.0mg |

| 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) |

| 定 価:¥24,046(税込) | 定 価:¥38,582(税込) | 定 価:¥57,090(税込) 定期便:¥56,519(税込) | 定 価:¥72,710(税込) 定期便:¥71,983(税込) |

| 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら |

※定期便はいつでも解約可能、定期便の解約手数料なし

その他のGLP-1ダイエット処方薬

| 医療薬名 | 回数 | 料金(税込) |

|---|---|---|

| オゼンピック 2.0mg | 1本 | 20,832円〜22,400円 |

| リベルサス 3mg | 30錠(30日) | 7,344円〜9,180円 |

| リベルサス 7mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| リベルサス 14mg | 30錠(30日) | 20,520円〜25,650円 |

| ルセフィ5.0mg | 30錠(30日) | 13,464円〜16,830円 |

| フォシーガ10mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| カナグル100mg | 30錠(30日) | 11,112円〜13,890円 |

| メトホルミン500mg | 60錠(30日) | 4,688円〜5,860円 |

| 防風通聖散 | 60錠(30日) | 5,632円〜7,040円 |

※診察料:1,480円

クリニック概要

| 医院名 | ワンクリニック恵比寿(ONE CLINIC) 登録番号:第6969163号、第6969164号 |

| 院長 | 木谷 貴博 |

| 診療ジャンル | マンジャロ含むGLP-1ダイエット/医療ダイエット/一般内科 |

| 所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-12-3-4F |

| 診療時間 | 平日:10:00~18:00 ※土日祝休み |

| 診察方法 | オンライン診療 |

| 電話番号 | 03-4400-2324 |

| 問い合わせ | support@oneclinic.jp ※記事に関するお問い合わせもこちらのメールアドレスよりご連絡ください。 |

当記事に関するご質問やコンテンツの誤りに関するご指摘は、お問い合わせフォームより受け付けております。