ウォーキングやジムでのトレーニングを続けているのに、体重が減らない、むしろ増えてしまった…。

そんな経験はありませんか?

真面目に努力しているのに結果が出ないと、不安になったり、モチベーションが下がってしまいますよね。

ですが、その原因は決して努力不足ではありません。

実は、運動だけでは解決できない原因や、体が順調に変化しているサインであることも多いのです。

この記事では、運動しても痩せない理由を徹底的に解説し、明日から実践できる具体的な解決策をご紹介します。

※この記事は、消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信する情報を基に、作成しています。

※「総額表示」の義務付けに則り、税込価格にてご紹介しています。

※本記事で紹介している施術は保険が適用されず、自費診療です。

※自由診療(適応外使用)の場合、国の『医薬品副作用被害救済制度』の対象とならない可能性があります。

| ONE CLINIC 恵比寿のGLP-1ダイエット | |

| 治療薬 | マンジャロ 2.5mg マンジャロ 5mg マンジャロ 7.5mg マンジャロ 10mg オゼンピック 2.0mg リベルサス3mg リベルサス7mg リベルサス14mg |

| 価格 | GLP-1の料金を見る |

| 解約について | 定期便はいつでも解約可能 定期便の解約手数料なし |

| 診察方法 | オンライン診療 詳細を見る |

運動しても痩せない?考えられる8つの原因

「毎日頑張って運動しているのに、なぜか痩せない…」。

そう感じているなら、それは努力が足りないからではありません。

体重が減らないのには、実はさまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多いのです。

ここでは、運動を頑張っている方が陥りがちな、8つの原因について詳しく見ていきましょう。

原因①摂取カロリーが消費カロリーを上回っている

結論から言うと、運動しても痩せない最大の理由は、摂取カロリーが消費カロリーを上回っているからです。

ダイエットの基本原則は「消費カロリー>摂取カロリー」です。

つまり、食べたものから得られるエネルギーよりも、運動や日常生活で消費するエネルギーを多くすることが痩せるための必須条件となります。

真面目に運動している人ほど、「運動したからこれくらい食べても大丈夫」という心理になりがちです。

しかし、これが落とし穴。

たとえば、30分間のジョギングで消費できるカロリーは約200〜300kcal。

これは、おにぎり1個分や板チョコ半分程度に相当します。

運動後にご褒美として菓子パンやジュースを摂ってしまうと、あっという間に消費したカロリーを上回ってしまうのです。

食事の内容や量を正確に把握していないと、知らず知らずのうちにカロリーオーバーになっている可能性が高いでしょう。

原因②栄養バランスが偏っている(タンパク質不足・脂質過多)

カロリーだけを気にするあまり、栄養バランスが偏ると、ダイエットは停滞します。

特に、筋肉の材料となるタンパク質が不足すると、筋肉が育たず、基礎代謝が上がりにくくなります。

筋肉量が多い人ほど基礎代謝が高くなり、安静時でも消費されるカロリーが増加するのです。

多くの人が「痩せる=食事を減らす」と考え、極端な食事制限を行い、無意識のうちに筋肉を減らす負のスパイラルに陥っています。

ダイエット中に食事量を極端に減らすと、筋肉(アミノ酸)を分解してエネルギー源であるブドウ糖を作り出そうとします。

これにより筋肉量が減少し、かえって「痩せにくい体」になってしまうのです。

原因③運動による消費カロリーを過信している

運動を頑張っている人ほど陥りやすいのが、運動による消費カロリーを高く見積もりすぎることです。

例えば、体重60kgの人がやや速歩きでウォーキングを30分行った場合の消費カロリーは約135kcalと、おにぎり1個分にも満たない数値です。

この運動で満足してしまい、その後の食事や間食で簡単に帳消しにしてしまっていることで、運動が報われずに終わってしまいます。

以下の表は、運動の種類別の消費カロリーの目安をまとめたものです。

スクロールできます⇨

| 運動の種類 (1時間あたり) | 体重60kgの 消費カロリー目安 | 備考 |

|---|---|---|

| ウォーキング (速歩き) | 約315kcal | 少し息が弾む程度の速さ |

| ジョギング (ゆっくり) | 約378kcal | 会話ができるペース |

| 水泳 (平泳ぎ) | 約334kcal | ゆったりとした速さ |

| サイクリング (時速約15km) | 約365kcal | 平坦な道を走る場合 |

もちろん、運動は健康維持やリフレッシュ、体を引き締める上で非常に大切です。

しかし、体重を減らすことにおいては、あくまでも「食事の改善をサポートするもの」と捉えることが現実的かもしれません。

原因④運動の方法が目的に合っていない

ダイエットの目的が「体脂肪を減らすこと」であるなら、目的に合った運動方法を選ばなければ、努力が報われないことになります。

例えば、「痩せるために筋トレだけを頑張っている」というケース。

筋トレは筋肉量を増やし、基礎代謝を向上させる効果がありますが、それ自体では多くの脂肪を燃焼させることはできません。

脂肪燃焼には、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が効果的です。

運動を組み合わせることで、より効率的な脂肪燃焼が期待できます。

POINT

運動は組み合わせが重要

- 有酸素運動

└ 脂肪をエネルギーに変える運動 - 筋力トレーニング

└ 基礎代謝を高める運動

効果的に痩せるためには、有酸素運動と筋力トレーニングをバランス良く組み合わせるのが理想的です。

原因⑤筋肉が増えて体重が減りにくくなっている

運動を始めてしばらく経った後、体重が減らないどころか、一時的に増えてしまうことがあります。

これは、脂肪が減り、筋肉が増えている証拠かもしれません。

筋肉は脂肪よりも密度が高く、同じ体積でも重くなります。

そのため、体脂肪が減って体が引き締まっていても、筋肉量が増えていると体重計の数字はなかなか減らない、あるいは微増することがあるのです。

この時期に体重だけを見てモチベーションを下げてしまうのは非常にもったいないことです。

体重計の数字だけでなく、ウエストや太もものサイズを測ったり、鏡で体のラインをチェックしたり、写真で変化を記録したりしてみましょう。

体の変化が実感できれば、モチベーションの維持に繋がります。

原因⑥基礎代謝の低下やホルモンバランスが乱れている

年齢を重ねるごとに「痩せにくくなった」と感じることはありませんか?

これは、加齢による基礎代謝の低下が一つの原因です。

基礎代謝とは、私たちが生きていくために最低限必要なエネルギーのことで、運動せずに消費されるカロリーの大部分を占めています。

この基礎代謝は10代をピークに、年齢とともに徐々に低下していくため、若い頃と同じ食事量・運動量では痩せにくくなってしまうのです。

また、特に女性は月経周期によるホルモンバランスの変動も影響します。

特に月経周期の黄体期には、プロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌が優位になります。

このホルモンは、妊娠に備えて栄養や水分を体内に保持しようとする作用があるため、むくみ(細胞外液の貯留)や体重増加が起こりやすくなります*。

この時期の体重増加は一時的なものですから、過度に気にしないことが大切です。

*参考:生理前にダイエットをしても効果が出にくいのは本当ですか?|OMRON

原因⑦睡眠不足やストレスによる影響

「ダイエットには運動と食事」と考えがちですが、睡眠とストレスケアも非常に重要です。

睡眠不足は、食欲を増進させるホルモン「グレリン」の分泌を増やし、食欲を抑制するホルモン「レプチン」の分泌を減らす*1ことがわかっています。

これにより、無性に高カロリーなものが食べたくなったり、食欲をコントロールできなくなったりするのです。

また、ストレスは「コルチゾール」というホルモンを過剰に分泌*2させます。

コルチゾールは血糖値を上げ、インスリンの分泌を促すため、体に脂肪を蓄積させやすくなります。

さらに、ストレスによる暴飲暴食も、ダイエットを停滞させる大きな要因です。

*1参考:ちゃんと寝ていますか?その肥満、睡眠不足が原因かもしれません…|首都圏デジタル産業健康保険組合

*2参考:食に走る人は要注意!「ストレス」と「肥満」の関係|首都圏デジタル産業健康保険組合

原因⑧ダイエットの停滞期に入っている

順調に体重が減っていたのに、ある日を境に全く減らなくなる…それがダイエットの停滞期です。

これは「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」という、体に元々備わっている機能が原因です。

体重が急激に減ると、体は生命の危機を感じ、少ないエネルギーで活動できるよう「省エネモード」に切り替わります。

これが停滞期と呼ばれる状態で、体重が減らない、あるいは少し増えるという現象が起こります。

ここで重要なのが、停滞期というのは体が新しい体重に慣れるための準備期間であり、ダイエットが順調に進んでいるサインでもあります。

この時期に挫折せず、コツコツと継続することが、次のステップに進む鍵となります。

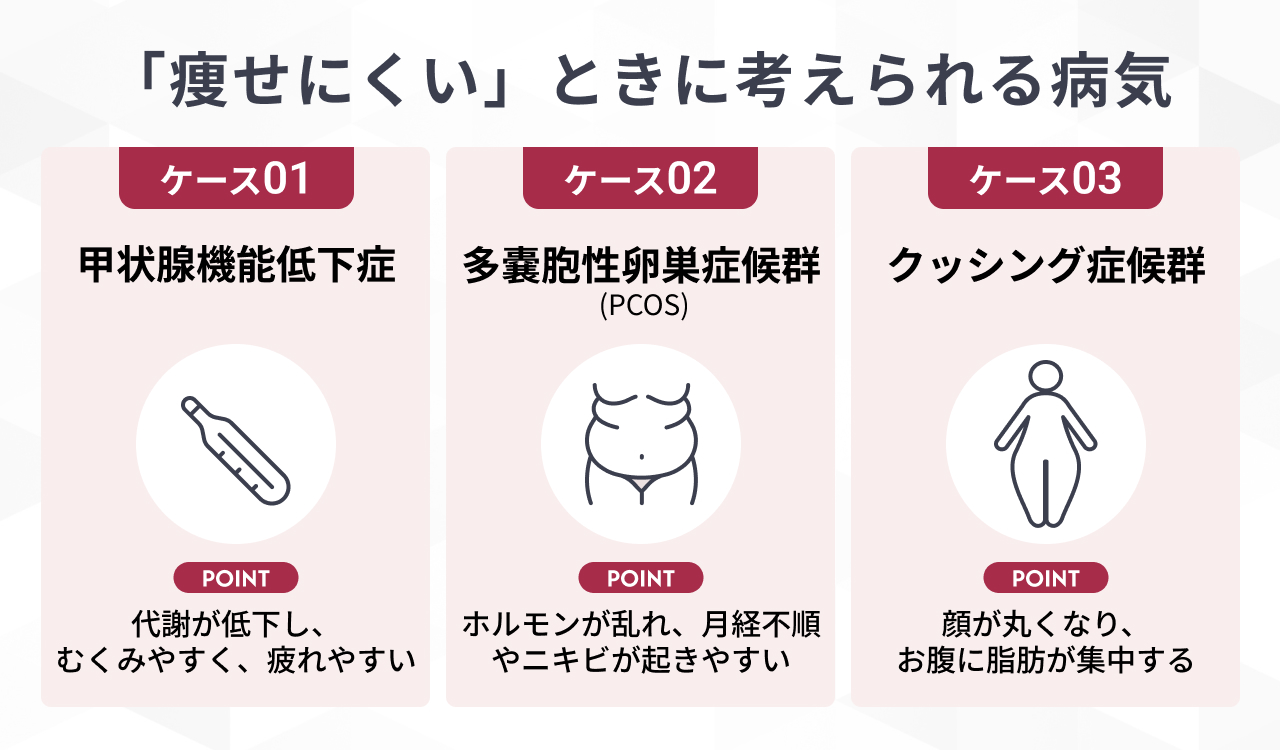

運動しても痩せない場合に考えられる病気の可能性

ダイエットは、健康的な生活習慣を築くことで成功に繋がります。

しかし、食事や運動、睡眠など生活習慣を適切に見直しているにもかかわらず、体重が減らない、あるいは体調に異変を感じる場合は、病気が隠れている可能性も否定できません。

ここでは、痩せにくさや体重増加の原因となりうる代表的な病気について解説します。

甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンは、新陳代謝を活発にする働き*があります。

そのため、ホルモンの分泌量が減少すると、何もしなくても消費される基礎代謝が低下し、痩せにくい体質になってしまうのです。

体重増加のほかにも、以下のような症状が見られることがあります。

甲状腺機能低下症は女性に多いとされています。

これらの症状に心当たりがある場合は、内分泌内科などでの受診を検討してみましょう。

多嚢胞性卵巣症候群

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、女性ホルモンのバランスが崩れることで、排卵がうまくいかなくなる病気です。

この病気は、インスリンの働きが悪くなる「インスリン抵抗性」を合併することが多く、これが原因で血糖値がうまく調節できなくなり、肥満に繋がりやすくなります。

PCOSでは、体重増加のほかに以下のような症状が見られます。

PCOSは若い女性にも多く見られる病気です。

ダイエットを頑張っているのに生理周期が乱れたり、体重が増加したりする場合は、婦人科を受診して専門医に相談することをお勧めします。

クッシング症候群

クッシング症候群は、副腎から分泌される「コルチゾール」というホルモンが過剰になることで起こる病気です。

コルチゾールは、血糖値を上げたり脂肪を蓄積させたりする働きがあります。

このホルモンが過剰に分泌されると、特に顔や胴体に脂肪がつきやすくなり、手足は細くなるという特徴的な肥満が見られるのです。

体重増加のほかに、以下のような症状を伴うことがあります。

稀な病気ではありますが、ダイエットでは解決できない体重増加や特徴的な症状が見られる場合は、内分泌内科での検査が必要です。

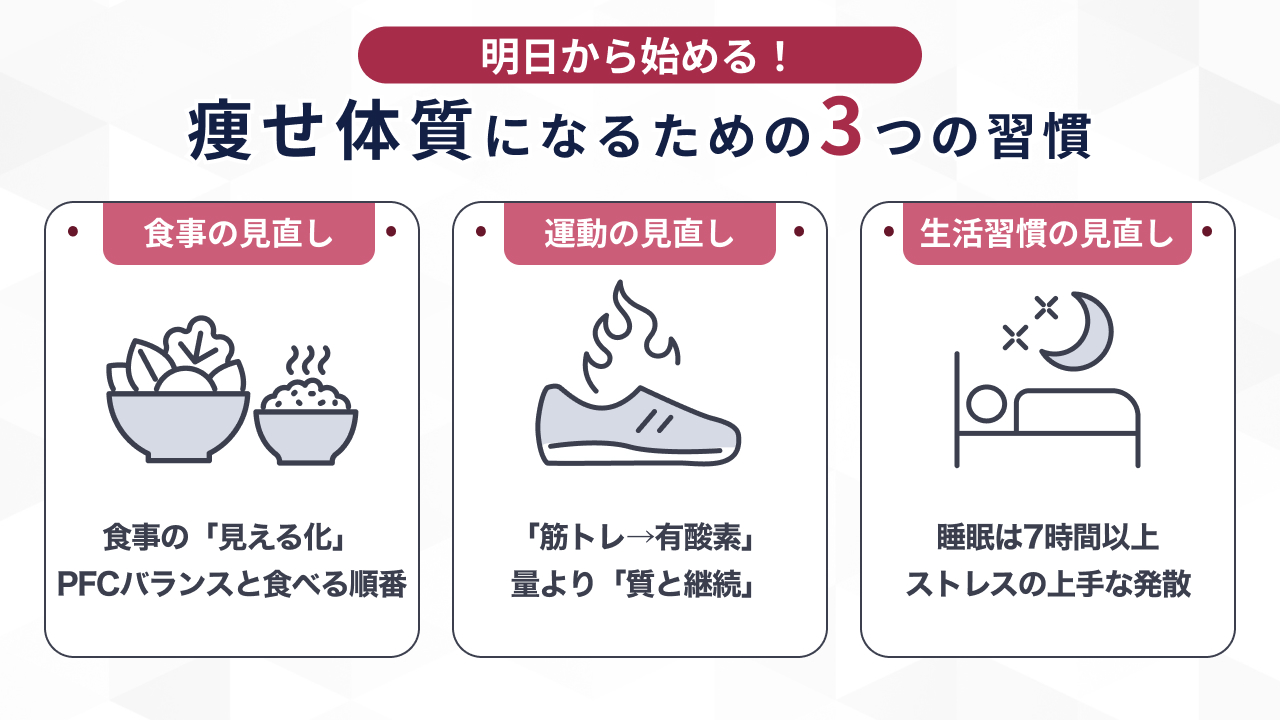

【原因別】明日からできる具体的な見直しポイント

運動しても痩せない原因が特定できたら、次に取るべきは具体的な対策です。

ここでは、日々の生活の中で誰でもすぐに始められる、効果的な見直しポイントをご紹介します。

食事の見直し

ダイエットの成功は、食事で9割決まると言っても過言ではありません。

まずは、自分が何をどれだけ食べているかを知ることから始めましょう。

1. 食べたものを見える化する

食事記録アプリやノートを活用し、食べたものをすべて記録してみてください。

無意識のうちに摂取している間食や飲み物のカロリーに気づくことが、改善の第一歩です。

日々の食事を「見える化」することで、自分の食習慣のパターンや偏りが明らかになるでしょう。

2. PFCバランスと食べる順番を意識する

健康的なダイエットでは、PFC(タンパク質、脂質、炭水化物)のバランスが非常に重要です。

特に、筋肉の維持に必要なタンパク質を毎食しっかり摂ることを心がけましょう。

また、野菜や汁物から食べ始める「ベジタブルファースト」は、血糖値の急上昇を抑え、脂肪の蓄積を防ぐ効果が期待できます。

3. 停滞期を乗り越えるチートデイ

停滞期に陥ったときは、単に我慢するのではなく、チートデイを取り入れてみましょう。

チートデイは、一時的に多くのカロリーを摂取することで、体が飢餓状態ではないと認識し、代謝を元に戻す効果が期待できます。

精神的なストレスを解消し、ダイエットへのモチベーションを再燃させるためにもおすすめです。

チートデイの翌日は、塩分を控え、むくみの原因となるナトリウムの排出を促す納豆、きゅうり、ほうれん草などカリウムを多く含む食材で水分バランスを整えると良いでしょう。

運動の見直し

すでに運動を頑張っているという方は、その運動方法を少し見直すだけで、より効率的に痩せられる可能性があります。

1. 筋トレ→有酸素運動の順番を試す

脂肪燃焼を促す有酸素運動と、基礎代謝を高める筋トレをバランス良く組み合わせる重要性を再確認しましょう。

効率的なのは筋トレ→有酸素運動の順番です。

筋トレで体内の糖質を消費した後に有酸素運動を行うことで、より早く脂肪が燃焼されやすくなります。

週に2〜3回程度の筋トレを、有酸素運動の前に行うだけで、脂肪燃焼効果は格段に高まるでしょう。

2. 運動の量より質と続けやすさを重視する

多くの人が運動量を増やさなければと考え、無理をして怪我や精神的な疲労を招いてしまいますが、本当に必要なのは運動の量ではなく質と続けやすさです。

毎日運動する必要はありません。

むしろ、筋力トレーニング後の筋肉の超回復には休息が不可欠です。

週に3回程度の運動頻度でも、適切な強度と組み合わせで行えば、十分な効果が得られます。

停滞期には、同じ運動を続けるのではなく、負荷や種類を変えて身体に新しい刺激を与えることも有効です。

生活習慣の見直し

食事や運動に加え、睡眠とストレス管理もダイエットの成功には不可欠な要素です。

1. 質の良い睡眠を確保する

睡眠は、単に疲れを取る時間ではありません。

身体が回復し、脂肪燃焼に関わるホルモンバランスが整う、最も重要なダイエット時間です。

毎日7時間以上の質の良い睡眠を確保することで、食欲をコントロールするホルモンが正常に分泌され、代謝が向上します。

睡眠不足は食欲を増進させるグレリンを増やし、食欲を抑制するレプチンを減らす*ため、せっかくの運動効果を帳消しにしてしまうことがあります。

参考:ちゃんと寝ていますか?その肥満、睡眠不足が原因かもしれません…|首都圏デジタル産業健康保険組合

2. ストレスを溜め込まない

前述したように、ストレスはコルチゾールというホルモンを増やし、脂肪を蓄積させやすくします。

好きな音楽を聴く、アロマを焚く、湯船にゆっくり浸かるなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。

就寝前のスマホを避ける、入浴時間を確保するなど、質の良い睡眠のための工夫も、ストレス軽減に繋がります。

それでも痩せないなら医療ダイエットも選択肢の一つ

これまで解説した食事や運動、生活習慣の見直しは、ダイエットの基本であり、とても大切なことです。

しかし、「すべて試したけれど、どうしても痩せない」「自己管理だけでは限界がある」と感じている方もいるかもしれません。

そんなときは、一人で悩みを抱え込まず、医療の力を借りる「医療ダイエット」も選択肢の一つとして考えることができます。

医学的なアプローチで、これまで解決が困難であった課題に対して、新たな解決策を提示できる可能性があります。

医療の力で食欲をコントロールする医療ダイエット

医療ダイエットは、医師の診察のもと、医学的根拠に基づいた治療薬や機器を用いて、効果的に減量を目指すものです。

自分ではコントロールが難しい食欲や、生活習慣の改善だけではどうにもならない体質に対し、医療の視点からアプローチします。

たとえば、遺伝的に太りやすい方や、病気が原因で痩せにくい方でも、専門的な治療を受けることで、無理なく目標体重を目指すことが可能です。

当院のオンライン診療なら全国どこからでも相談可能

当院では、忙しい方やクリニックへの通院が難しい方でも、気軽に医療ダイエットを始められるよう、オンライン診療を取り入れております。

スマートフォンやパソコンがあれば、ご自宅や外出先からでも医師の診察を受けることができます。

初診からオンラインで対応しており、お薬もご自宅まで配送されるため、全国どこにお住まいの方でも、手軽に専門的なアドバイスと治療を受けることが可能です。

自然に食欲を抑えるGLP-1受容体作動薬などを処方

当院では、肥満治療薬として注目されているGLP-1受容体作動薬をはじめとする、さまざまな薬剤を処方しています。

GLP-1受容体作動薬は、もともと体内に存在するGLP-1というホルモンと同じ働きをする薬です。

このホルモンは、食事をすると小腸から分泌され、満腹中枢に働きかけて食欲を抑えたり、血糖値の急上昇を抑えたりする作用があります。

GLP-1受容体作動薬を使用することで、食事量が自然と減り、無理なく食欲をコントロールできるようになります。

運動しても痩せない、停滞期でお困りの方は、ぜひ当院までご相談ください。

▼当院で処方している医療ダイエット薬一覧

| カテゴリー | 薬剤名 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| GLP-1受容体作動薬(注射薬) | マンジャロ(2.5mg〜10mg) | 24,046円〜72,710円 |

| オゼンピック(2.0mg) | 20,832円〜22,400円 | |

| GLP-1受容体作動薬(内服薬) | リベルサス(3mg〜14mg) | 7,344円〜25,650円 |

| SGLT2阻害薬 (内服薬) | ルセフィ(5.0mg) | 13,464円〜16,830円 |

| フォシーガ(10mg) | 13,936円〜17,420円 | |

| カナグル(100mg) | 11,112円〜13,890円 | |

| その他 (内服薬・漢方) | メトホルミン(500mg) | 4,688円〜5,860円 |

| 防風通聖散(60錠) | 5,632円〜7,040円 |

運動しても痩せないことに関するよくある質問

ここでは、運動しても痩せないという悩みを持つ方から、当院に寄せられることの多い質問にお答えします。

ぜひ参考にしてください。

運営クリニック:ワンクリニック恵比寿

当記事は、医療法人医革会が運営するワンクリニック恵比寿が管理・管轄をしています。

院長の木谷医師はこれまで年間述べ10,000名を超える患者を診察し、当院は27つ以上もの大学病院や総合病院などと医療連携を密に図ることで患者様への迅速かつ適切な医療サポートを実現しています。

当院では、特にマンジャロをはじめとしたGLP-1ダイエット専門の美容クリニックとして、ここ最近注目され始めているダイエット外来を検討されている全ての患者様に向けた、正確な情報発信に努めています。

また、院内で実施した当院受診患者343名へのアンケート調査や治療モニタリングを通じて、患者目線で必要になる独自の情報や分析結果をもとに情報発信や校閲を行っています。

ワンクリニック恵比寿

記事監修者

2016年に長崎大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院にて勤務。2021年には現ワンクリニック恵比寿を開院し、マンジャロやリベルサスなどの医療ダイエット領域にて多くの患者を診察しています。また一般社団法人日本肥満学会にも所属しながら患者の体重や健康、医療ダイエットに関する情報発信も自身のYoutubeチャンネルを通じて行っている。…続きを見る

| ワンクリニック恵比寿のマンジャロ料金一覧 | |||

|  |  |  |

| マンジャロ2.5mg | マンジャロ5.0mg | マンジャロ7.5mg | マンジャロ10.0mg |

| 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) |

| 定 価:¥24,046(税込) | 定 価:¥38,582(税込) | 定 価:¥57,090(税込) 定期便:¥56,519(税込) | 定 価:¥72,710(税込) 定期便:¥71,983(税込) |

| 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら |

※定期便はいつでも解約可能、定期便の解約手数料なし

その他のGLP-1ダイエット処方薬

| 医療薬名 | 回数 | 料金(税込) |

|---|---|---|

| オゼンピック 2.0mg | 1本 | 20,832円〜22,400円 |

| リベルサス 3mg | 30錠(30日) | 7,344円〜9,180円 |

| リベルサス 7mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| リベルサス 14mg | 30錠(30日) | 20,520円〜25,650円 |

| ルセフィ5.0mg | 30錠(30日) | 13,464円〜16,830円 |

| フォシーガ10mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| カナグル100mg | 30錠(30日) | 11,112円〜13,890円 |

| メトホルミン500mg | 60錠(30日) | 4,688円〜5,860円 |

| 防風通聖散 | 60錠(30日) | 5,632円〜7,040円 |

※診察料:1,480円

クリニック概要

| 医院名 | ワンクリニック恵比寿(ONE CLINIC) 登録番号:第6969163号、第6969164号 |

| 院長 | 木谷 貴博 |

| 診療ジャンル | マンジャロ含むGLP-1ダイエット/医療ダイエット/一般内科 |

| 所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-12-3-4F |

| 診療時間 | 平日:10:00~18:00 ※土日祝休み |

| 診察方法 | オンライン診療 |

| 電話番号 | 03-4400-2324 |

| 問い合わせ | support@oneclinic.jp ※記事に関するお問い合わせもこちらのメールアドレスよりご連絡ください。 |

当記事に関するご質問やコンテンツの誤りに関するご指摘は、お問い合わせフォームより受け付けております。

停滞期でお困りなら当院のオンライン診療まで

この記事では、運動しても痩せない原因とその対策について紹介してきました。

摂取カロリーと消費カロリーのバランス、栄養の偏り、ホルモンバランスの乱れなど、体重が減らない原因は多岐にわたります。

そして、順調に減っていた体重が止まる「停滞期」は、体が正常に変化している証拠でもあるのです。

自己流のダイエットに限界を感じたり、停滞期を一人で乗り越えるのが辛いと感じたら、ぜひ当院のオンライン診療までご相談ください。