「食事量は減らしているのに、なぜか体重が落ちない…」

「どうやったら体重を落とせるの?」

あまり食べていないのに痩せないとお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は「食べていないのに痩せない」のは、単に摂取カロリーが少ないからではなく、体の仕組みや生活習慣などが原因である場合もあります。

本記事では、食べていないのに痩せない理由を掘り下げ、健康的に体を整えるための正しいダイエット法を解説します。

※この記事は、消費者庁や国民生活センター・厚生労働省の発信する情報を基に、作成しています。

※「総額表示」の義務付けに則り、税込価格にてご紹介しています。

※本記事で紹介している施術は保険が適用されず、自費診療です。

| ONE CLINIC 恵比寿のGLP-1ダイエット | |

| 治療薬 | マンジャロ 2.5mg マンジャロ 5mg マンジャロ 7.5mg マンジャロ 10mg オゼンピック 2.0mg リベルサス3mg リベルサス7mg リベルサス14mg |

| 価格 | GLP-1の料金を見る |

| 解約について | 定期便はいつでも解約可能 定期便の解約手数料なし |

| 診察方法 | オンライン診療 詳細を見る |

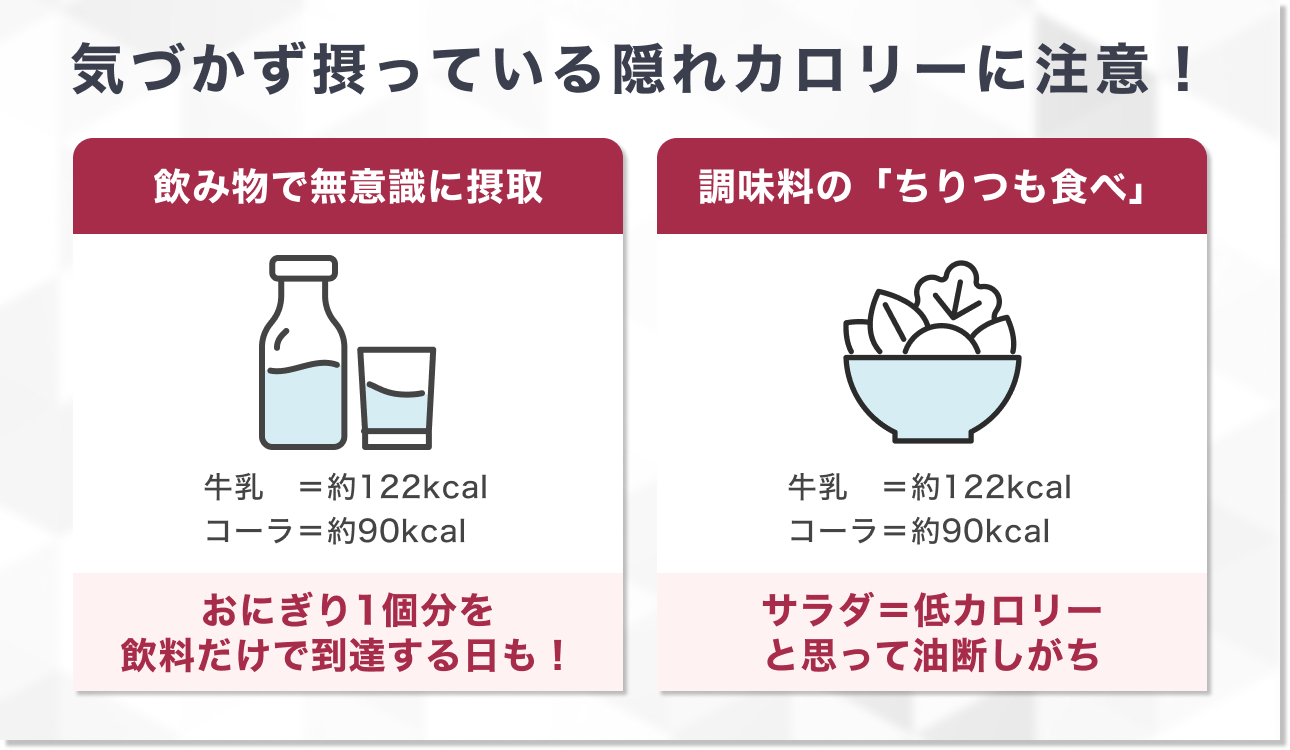

サラダしか食べてないのに太る?自分でも気づかない隠れカロリー

「サラダしか食べてないのに太る」という経験はありませんか?

その原因は、サラダに含まれる「隠れカロリー」かもしれません。

サラダを食べていても、ドレッシングやトッピング次第では、想像以上に高カロリーになることがあります。

気づかないうちに摂取オーバーになっているケースも多いため、食材選びや調味料の見直しが大切です。

以下では、気をつけるべき隠れカロリーについて解説します。

飲み物で無意識にカロリーを摂取していませんか?

食べていないのに痩せないという場合、飲み物から無意識にカロリーを摂取している可能性があります。

清涼飲料やジュースには意外と糖分が多く、毎日少しずつでも積み重なるとなかなか痩せない原因となり得ます。

たとえば、100mlあたり40kcalの飲み物を毎食200mlずつ飲むと、1日で合計240kcal*にもなります。

これはおにぎり約1個分のカロリーに相当します。

よく飲まれる飲料のカロリーは以下のとおりです。

| 飲み物 | 200mlあたりのカロリー |

|---|---|

| 牛乳 | 約122kcal |

| コーラ | 約90kcal |

| オレンジジュース | 約90kcal |

| 野菜ジュース | 約67kcal |

| スポーツ飲料 | 約38〜50kcal |

| カロリーゼロ飲料 | 0〜5kcal(ゼロ表示基準) |

飲み物は喉の渇きを潤すだけでなく、知らないうちにカロリーを摂ってしまう落とし穴でもあります。

ダイエットの際は、飲みやすさだけでなく、成分表示にも目を向けてみましょう。

*参考:お菓子な話 第3回 ~食品表示に隠された甘いワナ~|社会福祉法人 恩賜財団 済生会

見落としがちな調味料と「ちりつも食べ」

サラダを食べているのに痩せないと感じたら、ドレッシングのカロリーを見直してみましょう。

サラダを食べているから大丈夫と安心していても、実はドレッシングだけで毎食50kcal以上を摂取していることも珍しくありません。

適量は大さじ1杯(15g)が基本ですが、毎日の「ちりつも食べ」で積み重なれば無視できない数字になります。

ドレッシングのカロリー目安は以下のとおりです。

| 飲み物 | 大さじ1杯(15g)あたりのカロリー |

|---|---|

| マヨネーズ | 約100 kcal |

| シーザードレッシング | 約68 kcal |

| ごまドレッシング | 約60 kcal |

| サウザンアイランド | 約59 kcal |

| フレンチドレッシング | 約56 kcal |

| 和風ドレッシング | 約27 kcal |

少量でも、無意識の積み重ねが体に影響するため、ドレッシングも「食べた」うちにカウントし、適切に管理しましょう。

食べてないのに痩せない理由は体の防衛本能?

「食べていないのに痩せない」と感じるのには、体の防衛本能が関係している可能性があります。

食事量を減らしているのに体重が落ちない場合、意外な体の仕組みが関係していることがあるため注意が必要です。

以下では、食べてないのに痩せない理由について見ていきましょう。

理由1:体が「飢餓モード」になり、脂肪を溜め込んでいる

食べていないのに痩せないのは、体が脂肪を溜め込む「飢餓モード」に入っている可能性があるでしょう。

ホメオスタシス(生体恒常性)と呼ばれる働きが影響しており、急激な体重の変化があると、体はエネルギーを節約しようとし、代謝を一時的に抑えることがあります。

POINT

「飢餓モード」は正式には「代謝適応」

医学的には「代謝適応」と呼ばれ、ホルモンや代謝が変化して体重が減りにくくなります。

たとえば、体重が1ヶ月で5%以上減ると、ホメオスタシスが強く働くとされており、基礎代謝や日常活動での消費エネルギーが低下することが確認されています。

さらに、一定期間体重の変化が止まる「停滞期」が2〜3週間続くこともあると報告されています。

つまり、摂取量を減らしても、体の調整機能によって変化が出にくい時期があるのです。

上記のような状態は誰にでも起こりうる生理的な反応であり、食事や運動のバランスを見直すことで、次のステップに進むきっかけになるでしょう。

理由2:栄養不足で「代謝の歯車」がうまく回っていない

食べていないのに痩せないのは、栄養不足による代謝の低下が関係している可能性があります。

体の代謝にはビタミンやミネラルが重要な役割を果たしており、とくにビタミンB群は糖質や脂質、タンパク質の代謝酵素を助ける補酵素*として働きます。

たとえばビタミンB1が不足すると、エネルギー産生の中心であるTCA回路が停滞し、ATP(エネルギー)の産生が滞る*ことがあるため注意が必要です。

また、タンパク質が不足すると筋肉量が減少し、基礎代謝が低下しやすくなります。

さらに、消化酵素の材料でもあるため、消化機能の低下によって栄養吸収にも影響が出る*ことがあります。

必要な栄養素が足りていないと体はうまくエネルギーを使えず、代謝の歯車がかみ合わなくなる状態に陥ることがあるため、バランスの良い食事で土台となる栄養を見直すことも大切です。

*参考:ビタミン総論|日本薬学会 J-STAGE

*参考:ビタミン B1|日本静脈経腸栄養学会

理由3:ホルモンバランスの乱れが食欲と脂肪蓄積を招く

ストレスによるホルモンの変化がダイエットに影響している場合があります。

ストレスを受けると分泌されるコルチゾールは、食欲を刺激し、糖や脂肪の摂取を促す働きがあると報告されています。

また、睡眠不足やストレスは、食欲を調節するホルモンのバランスを乱し、結果的に自覚がないまま間食や高カロリー食品を選んでしまう可能性が高まるため注意が必要です。

POINT

ストレス軽減に効果的な方法

- 定期的な運動

- 7〜9時間の十分な睡眠

- マインドフルネスの実践

- カフェインの制限

- 趣味

ストレスや生活習慣の影響を受けた無意識の食行動が、体重の変化に関係している可能性もあるため、まずは自身の状態を振り返ってみましょう。

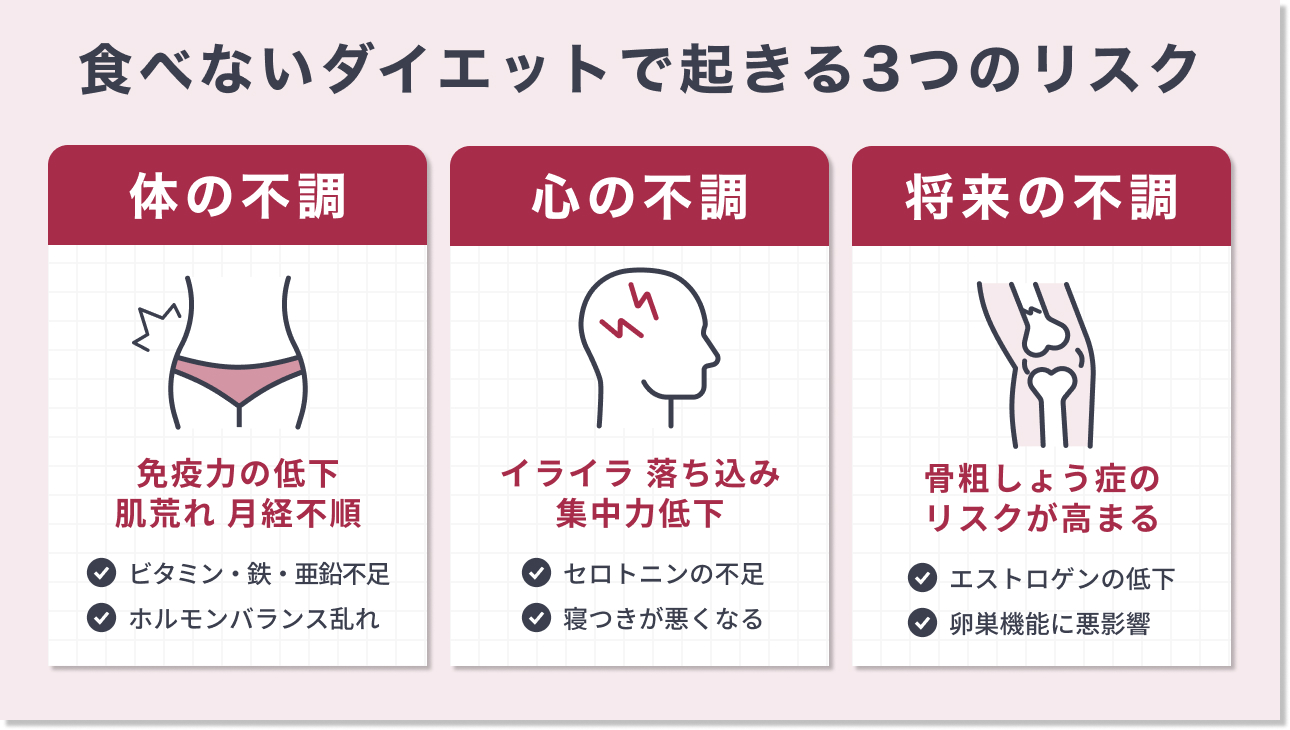

【危険】食べないダイエットで起きる3大リスク

食べなければ痩せると思い、極端に食事を制限する人は多くいることが現状です。

しかし、栄養不足によって体に深刻なダメージを与える可能性があります。

一時的に体重が減っても、その裏では深刻なリスクが進行しているかもしれません。

以下では、食べないダイエットによる代表的な3つのリスクを紹介します。

①体の不調|免疫力低下・肌荒れ・月経不順

極端な食事制限による食べないダイエットは、一時的に体重が減っても、体には深刻な不調を招く可能性があります。

栄養が不足すると、ビタミンやミネラル、タンパク質といった体の調子を支える成分が足りなくなり、体調を崩しやすくなります。

肌や髪、爪の状態にも影響が出やすく、肌荒れや髪のパサつきが気になる人も少なくありません。

とくに鉄分や亜鉛が不足すると、肌の生まれ変わりのリズムが乱れ、乾燥やくすみに悩まされるケースもあります。

さらに、必要な栄養が足りない状態が続くと、ホルモンバランスに影響し、生理周期の乱れや無月経などが生じるケースもあります。

上記のような不調は心身に大きな負担をかけるため、健康的な方法で体を整える意識が大切です。

②心の不調|常にイライラしてしまう

極端なカロリー制限や食べないダイエットは、心の健康にも悪影響を及ぼすおそれがあるため、注意が必要です。

必要な栄養が不足すると、脳内の神経伝達物質がうまく働かず、イライラしやすくなったり、気分が落ち込みやすくなったりします。

とくにセロトニンやドーパミンのバランスが崩れると、集中力の低下や睡眠の乱れにつながる場合もあります。

さらに、寝不足やストレスの状態が続くと、情緒が不安定になり、日常生活に支障をきたす可能性も否定できません。

さらに、長期間にわたる食事制限は、摂食障害を引き起こすリスクが高まるともいわれています。

心と体は深くつながっており、栄養不足が続けば、精神面にも影響を及ぼすことがあります。

健康的に体を整えるには、心の安定も意識しながら、無理のない食生活を心がけましょう。

③将来の不調|骨がもろくなる「骨粗しょう症」

食べないダイエットは、将来的に骨がもろくなる「骨粗しょう症」のリスクを高めるおそれがあります。

とくに女性は閉経前後にエストロゲンの分泌が急激に減少し、骨量が急速に減る傾向がある*ため注意が必要です。

急激なやせや極端な制限は、卵巣機能に影響を与え、エストロゲンの分泌が低下する原因となります。

エストロゲンは骨を壊す細胞の働きを抑える役割があり、分泌の低下によって骨密度の減少が進行しやすくなります。

上記のように、見た目だけにとらわれた食事制限は、将来の健康に影響する可能性があるため、若い頃から適正な体重と栄養バランスを意識することが大切です。

*参考: カルシウム|厚生労働省

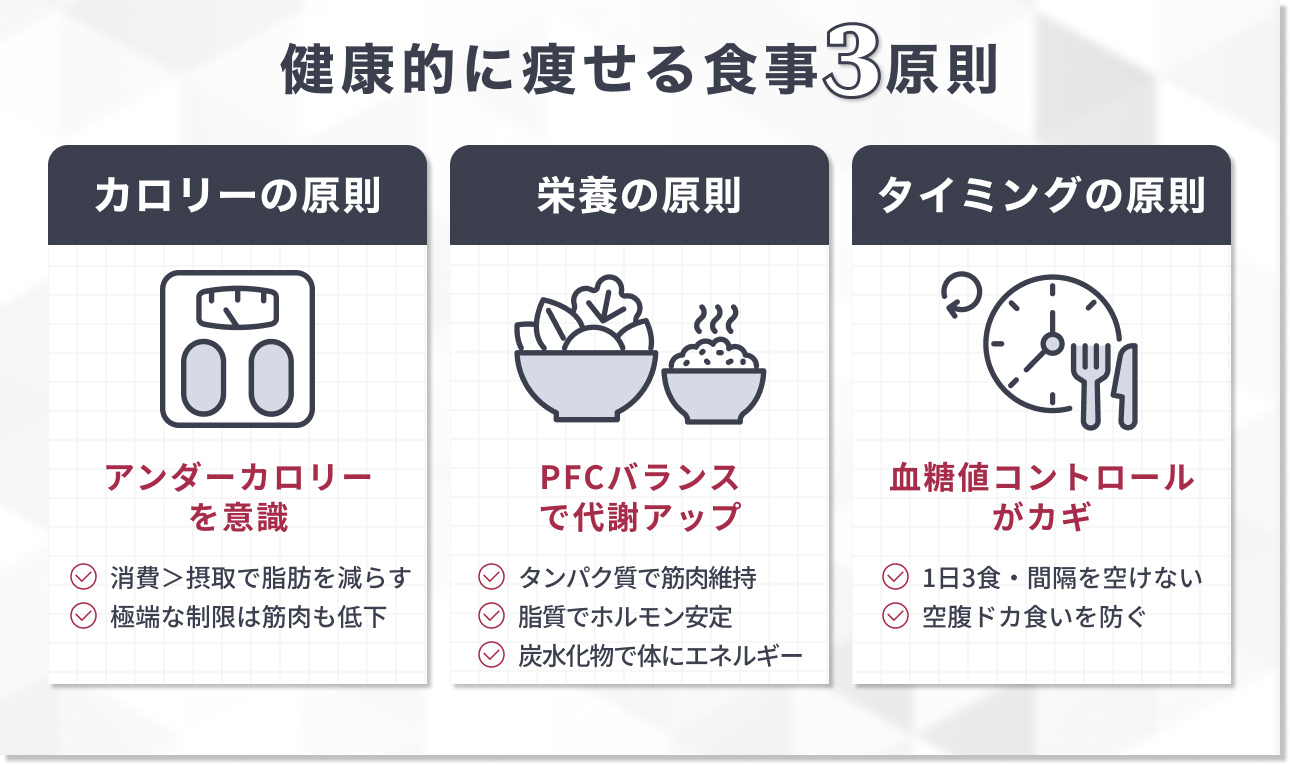

健康的に痩せるための食事の原則

無理な制限ではなく、栄養バランスを意識した食事が健康的に痩せるための基本です。

必要な栄養素をしっかり摂りながら、適切なカロリーコントロールを行うことで、リバウンドを防ぎ、心身の調子も整いやすくなります。

以下では、具体的な食事の原則を紹介します。

原則1:消費カロリー>摂取カロリーを守る「アンダーカロリー」

健康的に痩せるためには、「消費カロリーが摂取カロリーを上回る=アンダーカロリー」の状態を保つことが基本です。

摂取したエネルギーが足りないと、体は不足分を体脂肪から補おうとし、結果として体重が減少します。

ただし、極端な制限は危険です。

基礎代謝量を下回ると、筋肉量が落ちやすく、健康を損なうおそれがあります。

アンダーカロリーを安全に続けるには、PFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物)を守り、3食きちんと食べることが大切です。*

また、筋肉量を維持するために筋トレや有酸素運動を取り入れましょう。

早食いは食べすぎにつながるため、ゆっくり噛んで食べることも効果的です。

アンダーカロリーは、世界的にも支持される減量の原則です。

無理のない方法で継続することが、成功への近道といえます。

原則2:代謝を上げる「PFCバランス」の取れた食事

健康的に痩せるには、三大栄養素のバランスを整える「PFCバランス」が重要です。

POINT

PFCバランスとは

PFCとは、タンパク質(P)、脂質(F)、炭水化物(C)のことで、理想的な割合はP:13~20%、F:20~30%、C:50~65%*とされています。

バランスを意識すると、代謝を落とさずに体を整えることが可能です。

タンパク質をしっかり摂ることで筋肉量の維持につながり、基礎代謝が保たれます。

脂質はホルモンの材料として必要で、適量を摂ることで代謝の安定に役立ち、炭水化物は体と脳のエネルギー源であり、不足するとパフォーマンスが下がりやすくなります。

朝は糖質とタンパク質をしっかり摂り、昼は活動量に応じたエネルギー補給を、夜は脂質と糖質を控えめにすると効果的です。

極端な制限ではなく、PFCバランスを整えることが、代謝を高める健康的な食事の基本です。

原則3:血糖値を安定させる「食べる順番」と「食事回数」

健康的に痩せるには、血糖値を安定させる「食べる順番」と「食事回数」の工夫が効果的です。

血糖値の急上昇は脂肪の蓄積や空腹感の原因になりやすいため、事前に対策を考えておきましょう。

食べる順番としては、野菜やタンパク質を先に、炭水化物を最後に食べることで、血糖値の上昇を抑える効果がある*と報告されています。

野菜の食物繊維が糖の吸収をゆるやかにし、満腹感も得やすくなります。

また、食事回数は1日3食を基本に、間隔を空けすぎずに取ることが理想です。

極端に食事を減らすと空腹時のドカ食いや血糖値の急上昇につながるおそれがあります。

ただし、忙しい方にとっては毎日完璧に守るのは難しいため、できる範囲で取り入れることが現実的です。

食べる順番と食事のタイミングを意識することは、無理なく続けられる血糖値対策であり、健康的な体づくりに役立ちます。

*参考:「炭水化物は最後まで残しておくべき」 食べる順番で血糖上昇を抑える|糖尿病ネットワーク

我慢の限界を感じたら、医療ダイエットという選択肢

食事の順番やPFCバランスを意識し、血糖値の安定を図っても、体質やライフスタイルによっては思うように結果が出ないこともあります。

無理な制限を続けて心身が疲れてしまう前に、「医療ダイエット」という選択肢を検討するのも一つの方法です。

以下では、専門のサポートを受けながら進める医療ダイエットの特徴について解説します。

なぜ今医療ダイエットが流行っている?

医療ダイエットが注目されている理由は、自力ではコントロールが難しい食欲や代謝に対して、医学的根拠に基づいてアプローチできる点にあります。

従来のダイエットでは、カロリー制限による代謝の低下や、食欲ホルモンの変化によってリバウンドが起きやすく、長期的な体重管理が困難とされていました。

一方、GLP-1受容体作動薬などを用いた医療ダイエットでは、食欲の抑制や満腹感の持続といった効果が科学的に示されています。

たとえば、マンジャロは、72週間で最大20.9%*の体重減少を達成したとの報告もあります。

さらに、医師の管理下で個人の体質や生活背景に合わせた治療が行えるため、安全性や持続性の面でも評価されています。

*参考:Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity|The New England Journal of Medicine

医療ダイエットがおすすめな人はこんな人!

医療ダイエットは、以下のような方におすすめです。

POINT

医療ダイエットがおすすめな人はこんな人!

- 食事制限や運動を続けても効果が出にくかった方

- 年齢とともに痩せにくくなったと感じている方

- 食欲を自分でコントロールするのが難しい方

- 忙しくて運動や調理の時間が確保できない方

- 専門的なサポートを受けながら安全に体重を管理したい方

医療ダイエットは、医師の管理のもと、個人の体質や生活習慣に合わせて進められるため、従来の方法で結果が出にくかった方にも有効とされています。

また、生活リズムが不規則で運動や自炊が難しい方にとっても、医療ダイエットは現実的な選択肢となります。

ただし、リバウンドを防ぐには継続的な治療や生活習慣の見直しも必要です。

ダイエットを実践する際は、医療ダイエットだけには頼らず、日々の食事バランスの見直しや適度な運動なども取り入れて無理のない範囲で行いましょう。

食べてないのに痩せない方に医療ダイエットがおすすめな理由

食べていないのに痩せないと感じる場合、自己流のダイエットでは解決が難しいこともあります。

過度な制限による代謝低下やホルモンバランスの乱れが原因になっているケースも多く、根本的な見直しが必要です。

医療ダイエットは、上記のような背景を踏まえた上で、専門的な視点から体の状態に合ったアプローチができる点が強みです。

以下では、医療ダイエットで実際に受けられるサポート内容について紹介します。

理由①辛い食欲を自然にコントロールできる

医療ダイエットは、これまでのダイエットで結果が出にくかった方や、加齢による代謝低下を感じている方に適した選択肢です。

「食べていないのに痩せない」と感じる背景には、強い空腹感や食欲の影響があるケースも多く見られます。

近年は、GLP-1受容体作動薬やGIP/GLP-1アナログなどを用いた食欲へのアプローチが注目されており、臨床試験では食事摂取量や空腹感の指標に変化が見られたという報告*もあります。

医療的サポートにより、強い我慢に頼らず、食事量をコントロールしやすくなる可能性がある点が、医療ダイエットの特徴です。

医療ダイエットを行う場合や適応については、医師と相談のうえで適切に判断することが重要です。

理由②医師の指導で正しい栄養管理ができる

医療ダイエットが「食べていないのに痩せない」と悩む方に適している理由の一つは、医師の指導のもとで正しい栄養管理が行える点です。

自己流の食事制限では、カロリーが不足しすぎたり、栄養バランスが崩れたりすることが多く、かえって代謝が下がる原因になります。

医療ダイエットでは、医師や管理栄養士が体質や生活習慣をもとに、個別に栄養バランスや摂取量を調整することが可能です。

PFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物)やビタミン・ミネラルの摂取量も重視され、体調を崩すことなく健康的な減量が目指せます。

「何をどれだけ食べればいいかわからない」といった悩みにも具体的なアドバイスが受けられるため、自己判断による失敗を避けやすくなります。

薬剤だけに頼らず、栄養面からも正しくサポートされるのが、医療ダイエットの強みです。

理由③健康状態をチェックしながら進められる

医療ダイエットは、健康状態を確認しながら安全に進められる点でも安心感があります。

自己流のダイエットでは、栄養不足や体調不良に気づかず無理を続けてしまうリスクがあり、注意が必要です。

一方、医療ダイエットでは、医師が定期的に健康チェックを行い、クリニックによっては必要に応じて血液検査や体成分分析を実施するケースもあります。

健康状態を確認することで、体の変化を見逃さず、状況に応じた対応が可能です。

さらに、薬剤を併用する場合も、体調の変化や副作用の兆候を医師が見守ることで、必要な調整やサポートを受けながら進められます。

体への負担を軽減しながら、安心して減量を継続するためには、専門家の伴走がある医療ダイエットが有効です。

当院の医療ダイエットならオンラインで始められます

当院の医療ダイエットなら、来院の手間なくオンラインでスタートできます。

通院の時間が取れない方や遠方にお住まいの方でも、スマホやパソコンから医師の診察を受けられ、自分のペースで無理なく取り組めるため、ぜひお気軽にご相談ください。

以下では、当院の医療ダイエットやオンライン診療の流れを詳しく紹介します。

当院の医療ダイエット

当院の医療ダイエットでは、医師が一人ひとりの体質や生活習慣を丁寧に確認しながら、無理のない方法で理想の体づくりをサポートします。

薬剤の使用に加えて、栄養指導や健康チェックも含まれているため、安全性と継続性の両立が可能です。

以下では、当院で受けられる主な治療内容についてご紹介します。

自然に食欲を抑える「GLP-1受容体作動薬」

当院では、GLP-1受容体作動薬を活用した医療ダイエットを提供しています。

GLP-1は体内に存在するホルモンの一種で、脳の満腹中枢に作用し、自然と食欲を抑える働きがあるとされています。

当院で提供しているGLP-1受容体作動薬は以下のとおりです。

| 当院のGLP-1受容体作動薬の種類 | 特徴 |

|---|---|

| リベルサス | 血糖値が高い時に、膵臓からインスリン分泌を促して血糖値を下げる |

| マンジャロ | 週1回投与で抗肥満薬としての効果や体重減少効果についても期待できる |

| オゼンピック | GLP-1受容体作動薬で、脳に作用して食欲を抑制する働きを期待できる |

医師が事前に健康状態を確認し、体質や生活スタイルに合わせて薬剤や用量を調整しています。

副作用や体調変化にも随時対応しているため、自己流の食事制限で成果が出なかった方も、医学的にサポートされた方法で無理なく減量を目指せます。

糖質や脂質の吸収を抑える医療ダイエット薬

当院では、GLP-1受容体作動薬に加えて、糖質や脂質の吸収を抑えるタイプの医療ダイエット薬も取り扱っています。

糖質や脂質の吸収を抑える医療ダイエット薬は、食事で摂取した糖や脂肪の吸収を抑制することで、摂取カロリーを調整し、減量をサポートします。

当院で取り扱っている糖質や脂質の吸収を抑える医療ダイエット薬は以下のとおりです。

| 医療ダイエットの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 内服薬ダイエット | 注射や施術なしで手軽に始められる |

| フォシーガ | 糖を尿に排出させることで、結果的に体重減少が期待できる |

| メトホルミン | インスリンを介さず肝臓の等身性を抑えることで、血糖を下げつつ体重増加も抑えられる |

| ルセフィ | SGLT阻害薬で、体内に余った糖を尿と一緒に排泄させる効果が期待できる |

| カナグル | SGLT阻害薬で、余分な血糖を尿と排泄し、血糖値の下降させる効果が期待できる |

| 防風通聖散 | 18種類の生薬が含まれており、肥満症やむくみ、便秘、のぼせ、高血圧、肥満に伴う動悸や肩こりなどの改善が期待できる |

いずれの薬剤も、医師の診察と経過観察のもとで適切に使用することで、安全性に配慮しながら継続的なダイエットが可能になります。

スマホ一つで完結!オンライン診療の流れ

当院では、スマホだけで簡単にオンライン診療を受けられます。

具体的な流れは以下のとおりです。

ONE CLINICの公式LINEを友達追加します。

診療メニューの案内や連絡はLINEで受け取れます。

LINEのメニューから診療予約や問診票の入力、個人情報の登録が可能です。

予約は30秒程度で完了します。

予約時間になったら、スマホでビデオ通話の準備をします。

電波状況が良く、プライバシーが保たれる場所で待機してください。

医師からの呼び出し通知が届いたら、ビデオ通話で診察を受けます。

処方される薬剤が決定すれば、決済リンクが記載されたメールが届くため、事前にクレジットカードで決済しましょう。

処方薬が発行され、通常1~3日以内に自宅へ配送されます。

診察後もLINEでアフターサポートを受けられるので、安心して治療を継続できます。

医療ダイエットの薬剤を受け取った後は凍結を避け、2〜8℃(冷蔵庫など)で遮光して保管するようにしてください。また、室温で保存する場合は遮光して保管し、21日以内に使用するようにしてください。

※30℃を超える場所では保管しないようご注意ください。

食べないダイエットについてよくある質問

以下に、食べないダイエットについてよくある質問とその回答をまとめました。

運営クリニック:ワンクリニック恵比寿

当記事は、医療法人医革会が運営するワンクリニック恵比寿が管理・管轄をしています。

院長の木谷医師はこれまで年間述べ10,000名を超える患者を診察し、当院は27つ以上もの大学病院や総合病院などと医療連携を密に図ることで患者様への迅速かつ適切な医療サポートを実現しています。

当院では、特にマンジャロをはじめとしたGLP-1ダイエット専門の美容クリニックとして、ここ最近注目され始めているダイエット外来を検討されている全ての患者様に向けた、正確な情報発信に努めています。

また、院内で実施した当院受診患者343名へのアンケート調査や治療モニタリングを通じて、患者目線で必要になる独自の情報や分析結果をもとに情報発信や校閲を行っています。

ワンクリニック恵比寿

記事監修者

2016年に長崎大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院にて勤務。2021年には現ワンクリニック恵比寿を開院し、マンジャロやリベルサスなどの医療ダイエット領域にて多くの患者を診察しています。また一般社団法人日本肥満学会にも所属しながら患者の体重や健康、医療ダイエットに関する情報発信も自身のYoutubeチャンネルを通じて行っている。…続きを見る

| ワンクリニック恵比寿のマンジャロ料金一覧 | |||

|  |  |  |

| マンジャロ2.5mg | マンジャロ5.0mg | マンジャロ7.5mg | マンジャロ10.0mg |

| 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) | 4本(1ヶ月分) |

| 定 価:¥24,046(税込) | 定 価:¥38,582(税込) | 定 価:¥57,090(税込) 定期便:¥56,519(税込) | 定 価:¥72,710(税込) 定期便:¥71,983(税込) |

| 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら | 購入はこちら |

※定期便はいつでも解約可能、定期便の解約手数料なし

その他のGLP-1ダイエット処方薬

| 医療薬名 | 回数 | 料金(税込) |

|---|---|---|

| オゼンピック 2.0mg | 1本 | 20,832円〜22,400円 |

| リベルサス 3mg | 30錠(30日) | 7,344円〜9,180円 |

| リベルサス 7mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| リベルサス 14mg | 30錠(30日) | 20,520円〜25,650円 |

| ルセフィ5.0mg | 30錠(30日) | 13,464円〜16,830円 |

| フォシーガ10mg | 30錠(30日) | 13,936円〜17,420円 |

| カナグル100mg | 30錠(30日) | 11,112円〜13,890円 |

| メトホルミン500mg | 60錠(30日) | 4,688円〜5,860円 |

| 防風通聖散 | 60錠(30日) | 5,632円〜7,040円 |

※診察料:1,480円

クリニック概要

| 医院名 | ワンクリニック恵比寿(ONE CLINIC) 登録番号:第6969163号、第6969164号 |

| 院長 | 木谷 貴博 |

| 診療ジャンル | マンジャロ含むGLP-1ダイエット/医療ダイエット/一般内科 |

| 所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-12-3-4F |

| 診療時間 | 平日:10:00~18:00 ※土日祝休み |

| 診察方法 | オンライン診療 |

| 電話番号 | 03-4400-2324 |

| 問い合わせ | support@oneclinic.jp ※記事に関するお問い合わせもこちらのメールアドレスよりご連絡ください。 |

当記事に関するご質問やコンテンツの誤りに関するご指摘は、お問い合わせフォームより受け付けております。

ダイエットでお困りなら当院のオンライン診療まで

この記事では、「食べてないのに痩せない」原因と正しいダイエット法について解説しました。

痩せにくくなる背景には、体の飢餓モード、栄養不足による代謝低下、ホルモンバランスの乱れといった要因があります。

上記は誰にでも起こり得る変化であり、正しい知識と対処が必要です。

自己流では改善が難しいこともあるため、医師のサポートを受けながら進める医療ダイエットがおすすめです。

痩せにくさにお悩みの方は、当院のオンライン診療までお気軽にご相談ください。